5. 年金受給者の確定申告は必要?不要?

公的年金は「雑所得」として扱われますが、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」が適用され、確定申告の手続きが免除されます。

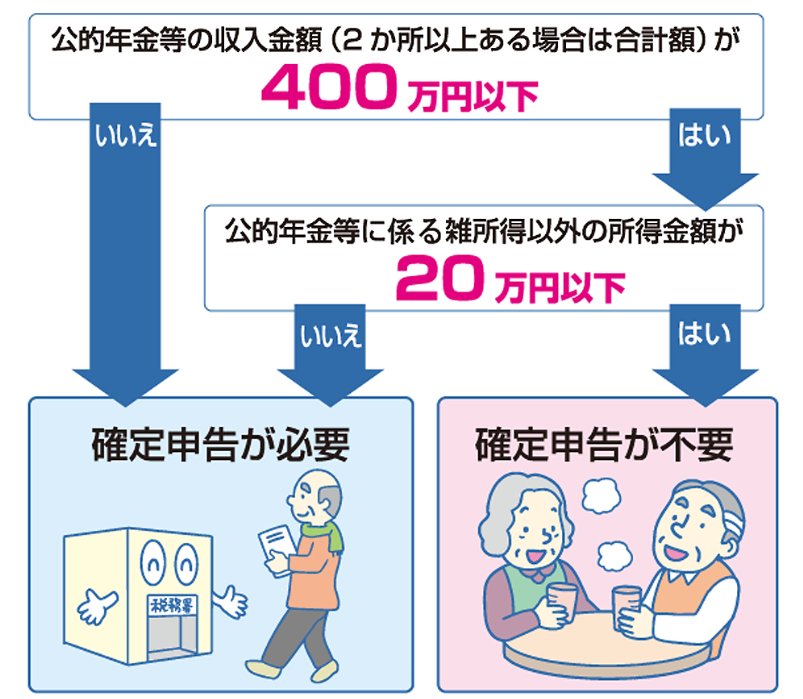

5.1 確定申告が不要になる2つの条件

以下の両方の条件に当てはまる場合、納税額が発生しても所得税などの確定申告は不要です。

- 公的年金など(※1)の収入合計額が400万円以下で、かつその全額が源泉徴収の対象であること

- 公的年金などに関する雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること

※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づく年金などが該当します。

※2 生命保険や共済などの契約に基づく個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。

ただし、所得税の還付を受けたい場合(※3)には、確定申告が必要です。

また、所得税の確定申告が不要な方でも、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を適用したい場合や、公的年金以外の所得があり住民税の申告が必要な場合があります(※4)。

ご不明な点は、お住まいの市区町村へ問い合わせてみましょう。

※3 医療費控除や雑損控除などにより、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合。

※4 所得税の確定申告を行えば、その情報が市区町村に共有されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。

5.2 スマホとマイナンバーカードで確定申告がより手軽に

令和7年(2025年)分の確定申告からは、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が強化され、手続きがさらに簡便になります。

スマートフォンのマイナンバーカード機能を利用することで、カードを読み取ることなく申告書の作成やe-Taxでの送信が可能になります。

申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でガイドに従って入力すれば完成し、自動計算機能で計算ミスも防げます。

さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料控除証明書や源泉徴収票などの情報を自動で取得し、申告書に反映させることができます。

これにより、書類の収集や入力の手間が省け、確定申告にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

注意点:マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

これらの便利なサービスを継続して利用するためには、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限に注意が必要です。

期限が切れると、e-Taxでの手続きができなくなってしまいます。

確定申告シーズンは市区町村の更新窓口が混雑しやすいため、時間に余裕を持って早めに更新手続きを済ませておくことをおすすめします。

6. まとめ

今回は、年金の基本的な仕組みから平均受給額、そして年金生活者の家計の実態まで、さまざまなデータをもとに解説しました。

データを見ると、年金収入だけでは家計が赤字になる世帯も少なくないという現実が浮かび上がります。

特に現役世代の方は、将来の生活をより豊かにするため、公的年金に加えて自分年金作りを検討することが大切かもしれません。

iDeCoや新NISAといった制度を活用し、早いうちからコツコツと資産形成を始めるのも一つの方法です。

まずは「ねんきんネット」などでご自身の年金見込額を確認し、将来のライフプランを具体的に描いてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

- 国税庁「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」

石津 大希