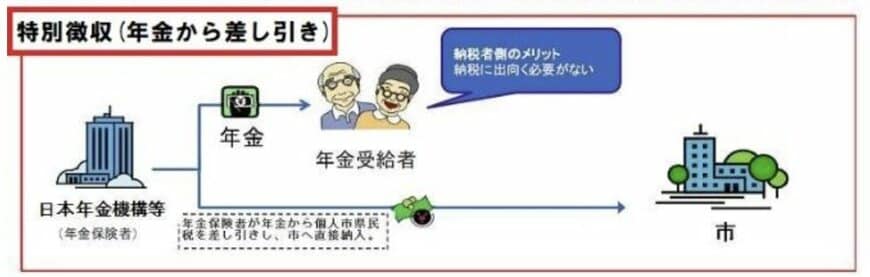

年金を受け取っている方の多くは、個人住民税が「特別徴収」という仕組みで年金から天引きされています。これは、納税の手間を減らし、納め忘れを防ぐために導入された制度です。

11月は年末に向けて家計を見直す方が増える時期。冬のボーナスや年末調整の話題が出る中、年金生活者にとっても税金や保険料の仕組みを理解しておくことは重要です。

特別徴収には、金融機関に出向く必要がない、支払いが年6回に分かれて負担が軽くなるなどのメリットがあります。一方で、年金からは住民税だけでなく、介護保険料や健康保険料など複数の費用が差し引かれるため、手取り額が思ったより少ないと感じることも。

特に、前年の所得によって秋以降の控除額が変わるケースもあるため、11月の今こそ、年金の仕組みや控除内容を確認し、安心して新年を迎える準備をしておきましょう。

1. 年金から個人住民税が「特別徴収(年金からの引き落とし)」される理由とメリット

年金受給者の個人住民税が「特別徴収(年金からの天引き)」で納められるようになったのは、高齢化の進展に伴い、納税の負担を軽減し手続きを簡便にする目的で地方税法が改正されたことが背景にあります。

この仕組みには、次のような利点があります。

- 納付の手間が省ける:金融機関へ出向く必要がなく、自動的に納税が完了します。

- 納め忘れを防げる:引き落としのため、期限を気にする負担がなくなります。

- 支払いがより平準化される:普通徴収(自分で納付)の年4回に比べ、特別徴収は年6回であるため、1回あたりの支払額が抑えられます。

年金から天引きされている「社会保険料・税金」5つ

- 介護保険料

- 国民健康保険料(税)

- 後期高齢者医療保険料

- 住民税

- 森林環境税

このように、老後は多くの保険料や税金が年金から自動的に控除されることが一般的である点を、把握しておくことが大切です。