年金は偶数月の15日に、前月・前々月分がまとめて支給されます。次回の年金支給日は12月15日で、2025年最後の支給となります。暖房代や年始の準備など支出の多い時期となるため、12月の年金は貴重な収入となるでしょう。

年金受給者で特定の要件を満たす人には「年金生活者支援給付金」が、年金に上乗せされる形で支給されます。筆者は元公務員としてさまざまな業務に携わるなかで、このような給付金が市民の暮らしを守る大切な制度だと実感しました。この給付金を受け取るには申請が必要ですが、期限に遅れると一部の給付金を受け取れなくなるため、注意しなければなりません。

この記事では、年金生活者支援給付金の概要や受給で損しないために守りたい申請期限、申請の仕方を解説します。

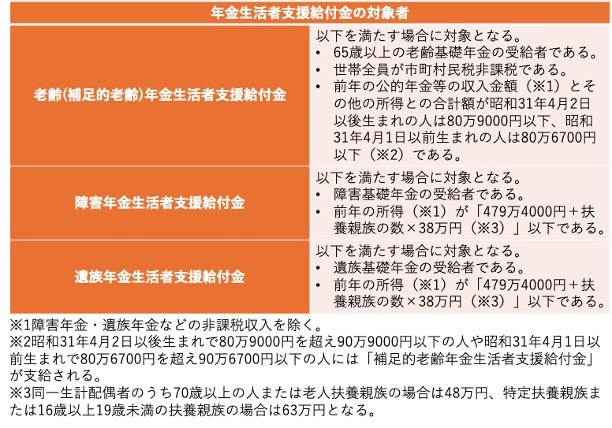

1. 年金生活者支援給付金、所得要件「障害・遺族基礎年金受給者には扶養親族の加算」

年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯を支援するための給付金です。2019年10月に引き上げられた消費税の引き上げ分を財源としています。

年金生活者支援給付金には、以下の3種類があります。

- 老齢年金生活者支援給付金

- 障害年金生活者支援給付金

- 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの支給要件も、確かめてみましょう。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

- 以下を満たす場合に対象となる。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

・世帯全員が市町村民税非課税である。

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

- 以下を満たす場合に対象となる。

・障害基礎年金の受給者である。

・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

- 以下を満たす場合に対象となる。

・遺族基礎年金の受給者である。

・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。

※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

それぞれ基礎年金を受給しており、所得が一定額の場合に支給されます。老齢年金生活者支援給付金のみ、住民税非課税世帯であることも要件となっています。

次章では、年金生活者支援給付金の支給額を見てみましょう。

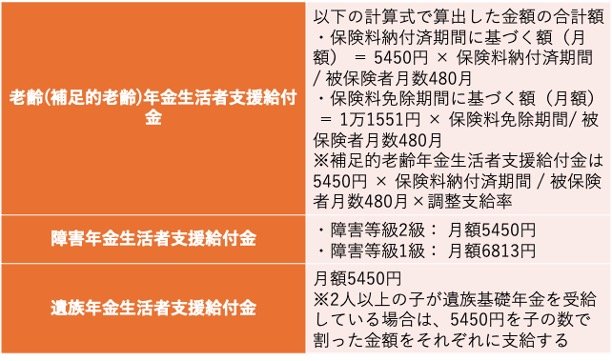

2. 年金生活者支援給付金、給付額5450円「2人以上の子が遺族基礎年金受給していたら?」

年金生活者支援給付金の支給額は、基準額をもとに決定されます。基準額は毎年の年金改定にあわせて変更されており、2025年度の基準額は5450円です。

それぞれの給付金の支給額は、以下のとおりです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

- 以下の計算式で算出した金額の合計額

・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

障害年金生活者支援給付金

- 障害等級2級: 月額5450円

- 障害等級1級: 月額6813円

遺族年金生活者支援給付金

- 月額5450円

2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額をそれぞれに支給されます。

老齢年金生活者支援給付金は、基準額に被保険者月数480月のうちの保険料納付月数や免除月数の割合を掛けて、金額を算出します。理論上、最低受給額は基準額である5450円、最高で1万1551円を受け取れます。

障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同じしくみで支給されます。受給額は障害等級2級が基準額と同額、1級が基準額の1.25倍の金額です。

遺族年金生活者支援給付金は、基準額と同額が支給されます。ただし、遺族基礎年金を受け取っているのが亡くなっている人の子どもであり、複数の子どもで受給している場合は、基準額を子どもの人数で割った金額を1人あたり分として支給します。

年間で約6万5000円以上の金額を受け取れるため、所得の少ない年金世帯にとっては貴重な収入となるでしょう。

この給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。次章では、損しないためにぜひ守りたい給付金の申請期限について解説します。

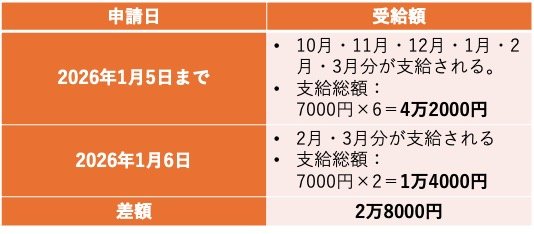

3. 年金生活者支援給付金、対象者は「2026年1月5日まで」に申請をお忘れなく

年金生活者支援給付金の支給対象となった人は、2026年1月5日までに日本年金機構に書類が届くように申請を済ませると、損しません。1月5日までに申請をすれば、2025年10月分まで給付金を遡って受け取れるためです。これ以降の日に申請手続きをしても給付金は受け取れますが、請求した月の翌月分からの支給となります。

では、1月5日までに申請した場合と、1月6日に申請した場合で、2026年4月の年金支給日までに受給できる給付金額がどれくらいになるのか比較してみましょう。給付金の受給額が月額7000円のケースを例に、計算していきます。

2026年1月5日まで

- 10月・11月・12月・1月・2月・3月分が支給される。

- 支給総額:7000円×6=4万2000円

2026年1月6日

- 2月・3月分が支給される。

- 支給総額:7000円×2=1万4000円

差額

- 2万8000円

支給額が7000円の場合、少なくとも2万8000円の差がつきます。1月6日以降の申請が遅れると、損する金額はさらに増えていくのです。

後述しますが年金生活者支援給付金の請求書ははがきタイプのものがあり、ポストに投函して提出します。年末年始は郵便事情が通常時と異なる可能性があるため、早いうちに書類を提出するようにしましょう。

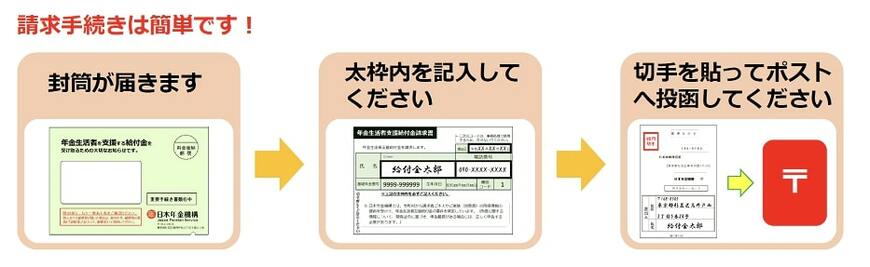

4. 年金生活者支援給付金、申請方法「すでに年金受給していたらどんな請求書が届く?」

年金生活者支援給付金の申請の仕方は、これから年金を受給する人とすでに年金を受給している人で異なります。書類は日本年金機構から対象者宛に送られてくるため、必要事項を記入して返送すれば手続きは終了します。簡単に手続きを済ませられるため、早めに提出してしまいましょう。

申請の手順は、以下のとおりです。

- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く

- 書類の太枠内を記入する

- 切手を貼ってポストに投函する

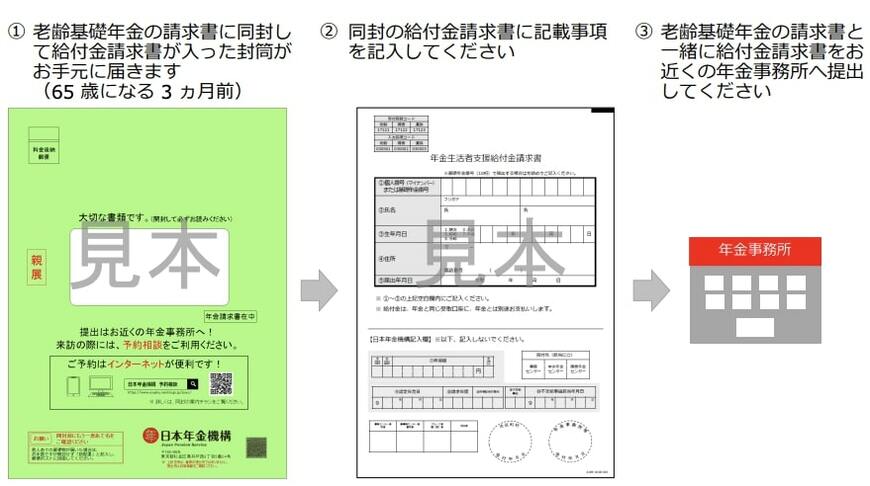

- 65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる

- 両方の書類の必要事項を記入する

- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

5. 年金生活者支援給付金、生活を支える重要な制度

今回は、年金生活者支援給付金について解説しました。年金生活者支援給付金は、月額約5500円〜1万円ほどの給付金が受け取れるため、生活の苦しい年金世帯にとってはありがたい給付金です。

公務員時代の経験から、給付金は市民の生活を支える重要な制度だと感じています。まだ申請が済んでいない場合は、2026年1月5日までに申請すれば、10月分まで遡って支給されます。

年末年始で慌ただしくなる前に申請手続きを済ませ、忘れずに給付金を受け取りましょう。

参考資料

- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

石上 ユウキ