11月に入ると、年末に向けて「そろそろ家計を見直しておこうかな」と感じる方が増えてきます。最近は物価や光熱費が上がり続け、シニア世帯でも負担が重くなってきています。「うちの家計って、ほかの家庭と比べてどうなんだろう?」と気になる人も多いかもしれません。

貯蓄額や年金収入、毎月どれくらいのお金が必要なのか。こうした実態を知っておくことは、これからの生活を考えるうえで大きな助けになります。

数字を知ることで、今の家計が妥当なのか見えてきたり、改善のきっかけがつかめたりするかもしれません。本記事では、総務省や厚生労働省の調査データをもとに、シニア世帯の「1カ月の生活費・貯蓄状況・年金」について、できるだけわかりやすく整理しました。

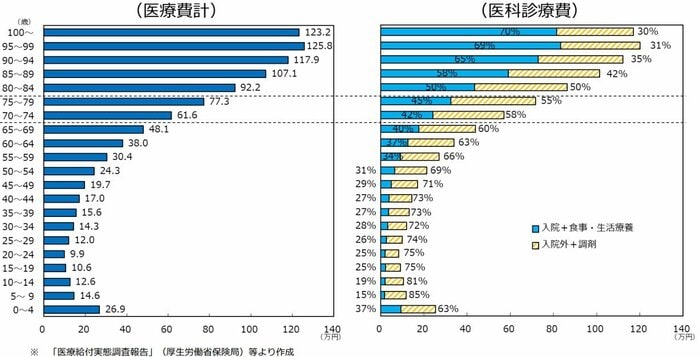

1. 【年代別】60歳~100歳以上の「1人あたりの医療費」はどれくらい?

高齢になるほど、医療費の負担は大きくなる傾向があります。

本章では、厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度、医療保険制度分)」のデータをもとに、60歳以上の年代ごとの1人あたり医療費の総額と、診療費の中で「入院費+食事・生活療養費」が占める割合を確認してみましょう。

1.1 【60歳~100歳以上】1人あたりの医療費計の推移を見る

- 60~64歳:38万円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:37%

- 65~69歳:48万1000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:40%

- 70~74歳:61万6000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:42%

- 75~79歳:77万3000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:45%

- 80~84歳:92万2000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:50%

- 85~89歳:107万1000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:58%

- 90~94歳:117万9000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:65%

- 95~99歳:125万8000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:69%

- 100歳以上:123万2000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:70%

60歳代前半では年間38万円ほどだった医療費は、90歳代後半には125万円を超えており、およそ3.3倍に膨らんでいます。

この医療費増加の主な要因となっているのが、「入院費や食事・生活療養」にかかる支出です。

70歳代までは外来診療が中心ですが、80歳以降になると「入院費+食事・生活療養費」が医療費全体の半分以上を占めるようになり、90歳代ではその割合が約70%に達します。

高額療養費制度を利用しても、自己負担の上限額に加えて、食事代や差額ベッド代といった全額自己負担の費用はかかり続ける点に注意が必要です。

また、介護費用についても、生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、一時的な費用(※1)は合計で約47万円、月々の介護費用(※2)は平均で9万円とされています。

ただし、実際の費用は要介護度や介護を受ける場所によって大きく変わる点は押さえておきましょう。

※1:住宅改造や介護用ベッドの購入費など

※2:いずれも公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

なお、厚生労働省「令和6年簡易生命表」によれば、平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳となっています。

こうした長寿化を踏まえたライフプランでは、入院が長期に及ぶ可能性や介護に必要な費用、さらにはその期間中の生活費まで考慮することが欠かせません。

続いて、「65歳以上・夫婦のみ無職世帯」の平均的な家計収支について確認していきましょう。