3. 会社員だった人の厚生年金「月額20万円超」ってフツウなの?

実際に「月額20万円以上」の年金を受け取っている人はどのくらい存在するのでしょうか。厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額分布を見ながら確認していきます。

3.1 受給額ごとの人数

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

厚生年金(国民年金部分を含む)の受給権者のうち「月額20万円以上」となるのは、全受給権者の16.3%です。約8割以上の人は月額20万円未満となっています。

なお、「16.3%」というのは厚生年金(国民年金部分を含む)の受給権者の中での割合となるため、国民年金のみの受給権者も含めると、その割合はさらに低くなるでしょう。

4. コラム:在職老齢年金制度、2026年4月~「年金が減額される基準額」が大幅緩和

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。

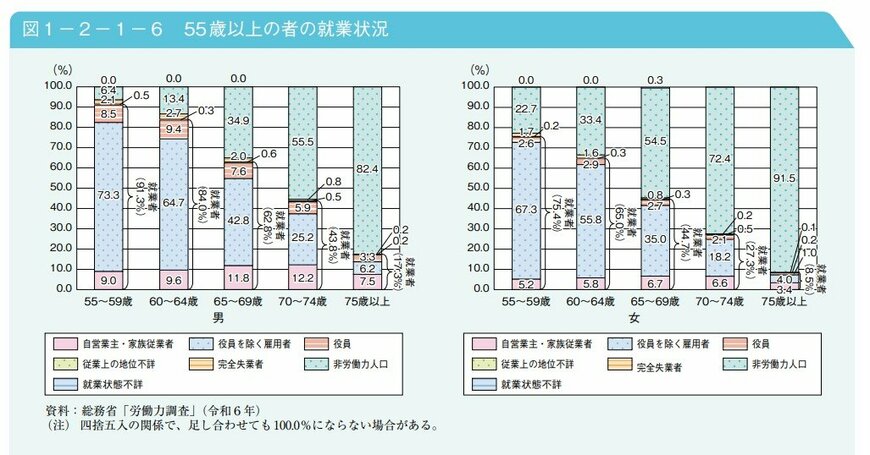

男女別に見た、各年齢層での就業者の割合は以下の通りです。

- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%

- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%

- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%

一般的な年金受給スタート年齢である「65歳以降」も、働き続けるシニアは増加中です。

なお、2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。

これにより、2026年4月から、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ引き上げられます。

収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方が可能になると期待されており、厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

5. まとめにかえて

今回は「厚生年金」に焦点を当てて解説してきました。会社員や公務員の方であれば「国民年金」の上乗せで将来受け取ることができますね。

しかし本章で確認してきたように「公的年金」だけで理想の老後生活を実現させることは年々厳しくなってきています。そこで大事なのは現役世代のうちにできる限りの資産形成をしておくことですね。

今では資産運用も活用している人も増えてきています。自分に合った方法で上手く活用していきましょう。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 厚生労働省「令和7年版高齢社会白書」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

奥田 朝