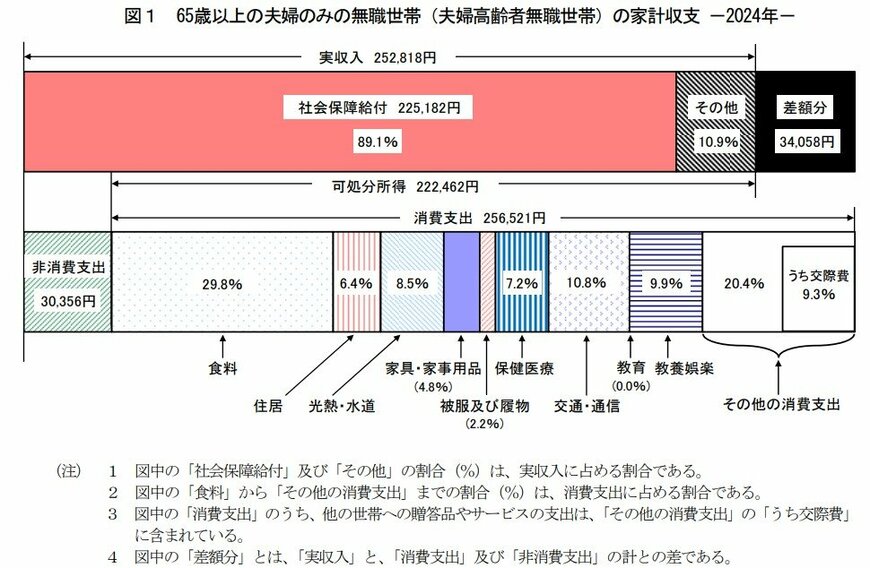

4. 【65歳以上の夫婦のみの無職世帯】老後の生活費

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」から、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の標準的な家計収支を見ていきます。

4.1 《収入》25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

4.2 《支出》28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

4.3 《家計収支》

- ひと月の赤字:3万4058円

- エンゲル係数(※消費支出に占める食料費の割合):29.8%

- 平均消費性向(※可処分所得に対する消費支出の割合):115.3%

この世帯の毎月の収入は25万2818円で、その多くを公的年金などの社会保障給付が占めています。

一方、毎月の支出は28万6877円。内訳を見てみると、食費や住居費、光熱費など日常的な生活にかかる消費支出が25万6521円、税金や社会保険料などの非消費支出が3万356円です。

その結果、月々の家計は3万4058円の赤字となっており、不足分は貯蓄を取り崩して補う必要があります。年間に換算すると、およそ40万円の取り崩しが必要になる計算です。

シニア世代は現役世代と比べて安定した収入を得る機会が限られるため、こうした慢性的な赤字は、長期的に貯蓄を大きく減らす要因となり得ます。

今ある貯蓄額を踏まえ、家計収支の見直しや、健康状態に応じた短時間の就労など、できる範囲で対策していくことが、老後の暮らしを安定させるカギとなります。

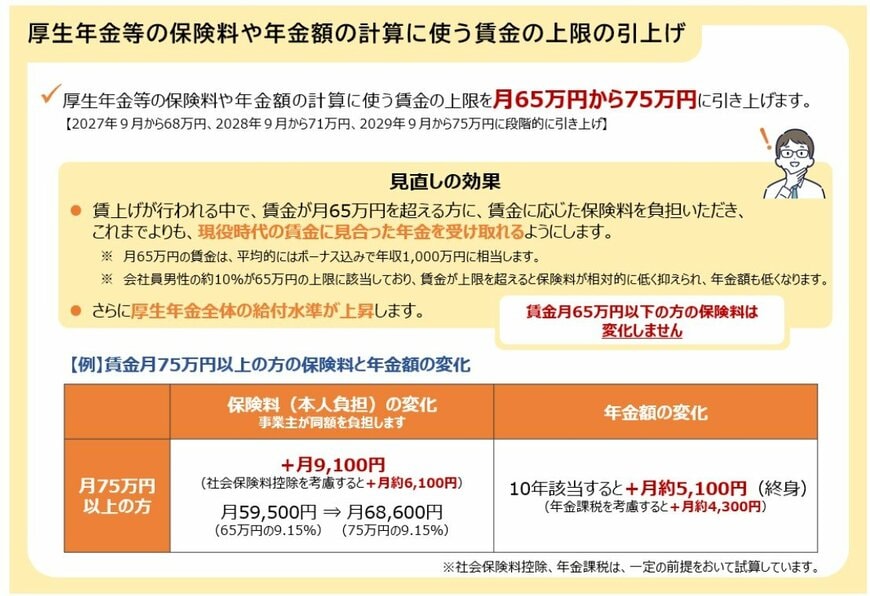

5. 将来の年金額が変わる!標準報酬月額の上限引き上げ

2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。

今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。

5.1 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。

2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。

厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。

今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。

標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》

- 2027年9月~:月68万円

- 2028年9月~:月71万円

- 2029年9月~:月75万円

これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。

6. まとめにかえて

70代の貯蓄格差と、年金だけでは月約3.4万円の赤字となる家計の平均像は、現役世代にとって重い現実です。

この不足を埋めるための貯蓄がなければ、老後の生活は不安定になりかねません。大切なのは、70代になってから慌てるのではなく、現役の今から「自分ごと」として備えることです。

年末の家計見直しと共に、ねんきん定期便でご自身の見込み額を確認し、新NISAなども活用しながら、具体的な資産形成の計画を立てていきましょう。

参考資料

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

マネー編集部貯蓄班