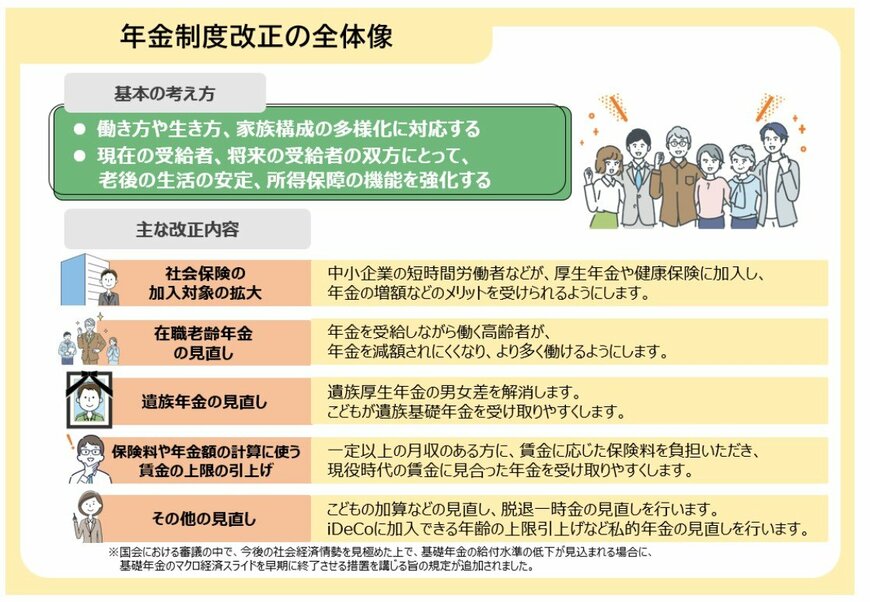

4. 【豆知識】暮らしと仕事に大きく関わる「年金制度改正」の全体像

2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。働き方や家族構成などの多様化に合わせた年金制度の整備、私的年金制度の拡充などにより、老後の暮らしの安定や、所得保障機能の強化に繋げていくことが主な狙いです。

今回の改正の主な見直しポイントを整理していきましょう。

4.1 年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》

社会保険の加入対象の拡大

- 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し(年収「106万円の壁」撤廃へ)

在職老齢年金の見直し

- 支給停止調整額「月62万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)

遺族年金の見直し

- 遺族厚生年金の男女差を解消

- 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

- 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ

私的年金制度

- iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)

- 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)

- 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)

こうした内容からも、公的年金制度は現役世代の働き方やライフプランと深い関わりを持っていることが分かります。

5. 50歳代は年金を知り「種まき」をするラストチャンス

公的年金は、3年連続のプラス改定となったものの、マクロ経済スライド発動による調整が入るなど「年金だけで安心」とは言えない時代が続いています。現在のシニア世代が受け取る年金額も、国民年金(基礎年金)のみでは平均5万円台、厚生年金を含めても平均14万円台と、決して楽な水準ではありません。

年金額は、現役時代の働き方や年金加入期間によって大きく左右されるため、公的年金制度は、「老後にもらうもの」ではなく、「現役時代から関わり続けるもの」として捉える必要がありそうですね。

特に50歳代は、「ねんきん定期便」で具体的な見込額を確認し、不足分を把握できる「年金準備の最終コーナー」ともいえる世代です。

受給開始時期を調整し、生涯の受給額を最大84%増額できる「繰下げ受給」や、老後の生活を支える資金源をiDeCo・NISAなどを活用して、「種まき」をしておくことで、年金のメリットを最大限に活用できます。

老後の生活の土台を確実に作っておくためには、年金制度の理解と早めの対策は不可欠でしょう。

「繰下げ受給」などを始めとする年金のしくみのメリットを最大限に活用すること、そして、老後の生活を支える資金源を、iDeCoやNISAなどを活用して、前もって予備知識を持ち「種まき」をしておくという自助努力が求められます。

年金制度や資金形成への関心を深め、早めに対策を進めていくことが、豊かで安心できるシニアライフを迎えるための鍵となるでしょう。

参考資料

- 日本年金機構「令和7年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方(50歳以上の方)」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

- リプレックス株式会社「keisan 生活や実務に役立つ計算サイト」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

マネー編集部年金班