4. 厚生年金保険料の「上限引き上げ」の影響を受けるのはどんな人?

2025年6月13日、国会で年金制度の改正法が可決・成立しました。

今回の改正では、現役世代の生活に大きく関わる項目がいくつか盛り込まれています。

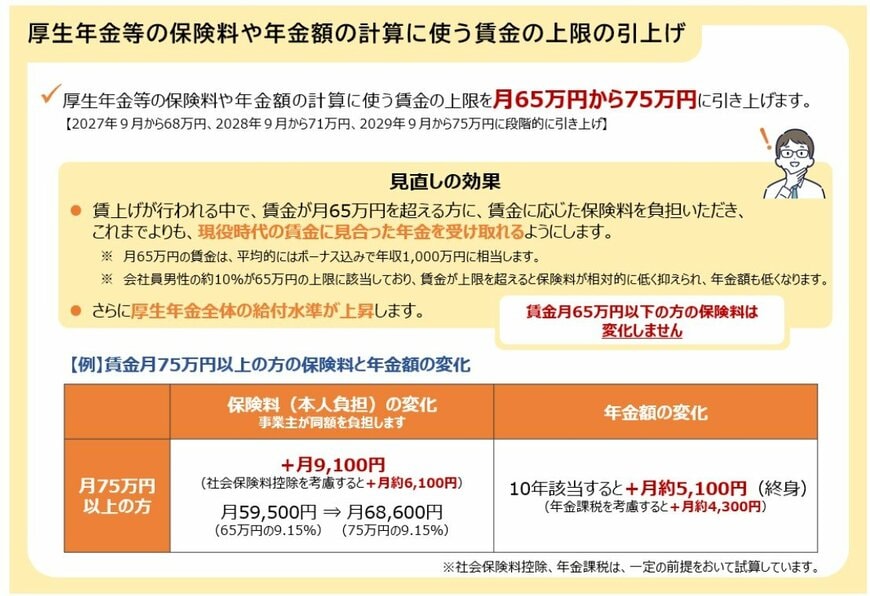

その中でも本章では、「保険料や年金額の計算に用いられる賃金上限の引き上げ」について取り上げます。

4.1 【制度改正】保険料や年金額の「計算に使う賃金」の上限引き上げ

厚生年金や健康保険の保険料、さらには年金額を算出する際には、「標準報酬月額」と呼ばれる基準額が使われます。

これは、毎月の給与や賞与を一定の区分に分けて設定する仕組みです。

2025年7月時点では、この標準報酬月額の上限は月65万円となっており、収入が65万円を超えても、保険料や将来の年金額の計算には65万円が上限として適用され、それ以上は反映されません。

つまり、所得が高くても「頭打ち」になる仕組みです。

厚生労働省によると、会社員男性のおよそ1割がこの上限に該当しています。

上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、将来受け取る年金額も抑えられることになります。

今回の制度改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に65万円から75万円へ引き上げることが決まりました。

標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》

- 2027年9月~:月68万円

- 2028年9月~:月71万円

- 2029年9月~:月75万円

この引き上げによって、高収入層は保険料の負担が増える一方で、これまでよりも現役時代の収入に近い水準の年金を受け取れるようになります。

5. まとめにかえて

今回は、日本の年金制度の「2階建て構造」をわかりやすく解説し、厚生労働省の最新データから平均受給額やその実態を見てきました。

年金は老後の生活を支える大切な収入源ですが、実際に自分がどれくらい受け取れるのかを知らないままでは不安が残ります。そんなときに便利なのが「ねんきんネット」。

自分の加入履歴や将来の見込み額を簡単に確認できるサービスです。今回の情報を参考に、ぜひねんきんネットでチェックして、安心できる生活設計を始めてみてください。

※この記事は2025年9月21日に公開された記事の再編集記事です。

参考資料

- LIMO「厚生年金、10月15日の年金支給日に「30万円(月額15万円)」もらえる人は何パーセントいる?」

- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

長井 祐人