現在、全国では高齢者が通信販売などでトラブルを起こすケースが増えています。化粧品や健康食品などを中心に、定期購入の解約・返金トラブルが増加。全国の消費生活センターなどに、契約当事者が65歳以上の相談が多くなっています。

そこで、今回は契約当事者が65歳以上の消費生活相談について、2024年度に全国の消費生活センターなどに寄せられた事例を紹介。消費生活相談の状況を見ることで、どんなトラブルに高齢者が巻き込まれているのかをチェックします。

また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。

1. 65歳以上の消費生活相談が増加傾向にある

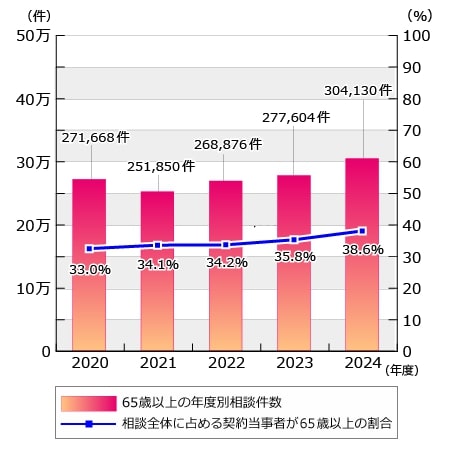

まず、年度別で寄せられている相談件数の数値を紹介します。相談件数は、2025年7月31日までのPIO-NET登録分(不明・無回答は除く)が対象。消費生活センターなどからの「経由相談」は含まれていません。

年度別相談件数は、以下の通り、年々増加傾向にあります。

1.1 65歳以上の年度別相談件数

- 2020年度:27万1668件

- 2021年度:25万1850件

- 2022年度:26万8876件

- 2023年度:27万7604件

- 2024年度:30万4130件

続いて、契約当事者が65歳以上の相談の割合は、下記の通りです。

1.2 65歳以上の年度別相談割合

- 2020年度:33%

- 2021年度:34.1%

- 2022年度:34.2%

- 2023年度:35.8%

- 2024年度:38.6%

相談件数と同じく、こちらも増加しています。

全国的に少子高齢化の中で、65歳以上の相談が増えているようです。

契約当事者が65歳以上の相談件数は、2024年度で30万4130件となり、2023年度と比べ約2万6500件も増加しました。

相談全体に占める割合も、2024年度は38.6%で2020年度以降では最高の数値。若い世代より、高齢者が消費トラブルを起こす場面が多くなっています。