4. みんなはいつまで働く?65歳以上の年齢階級別就業率「いずれも過去最高に」

かつて定年年齢として一般的であった60歳を過ぎても、働き続けるシニアが増えています。

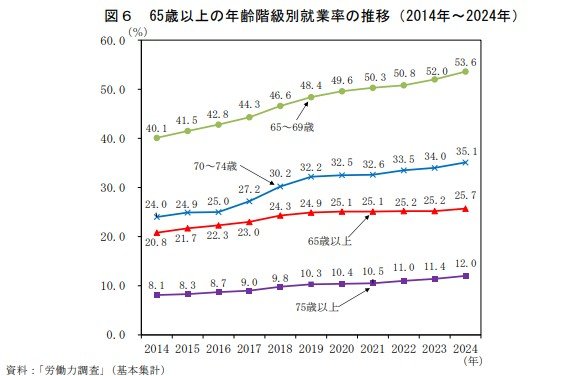

2025年9月14日に総務省が公表した「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」から、65歳以上の就業率を年齢階級別に見ていきましょう。

4.1 65歳以上の年齢階級別就業率

2024年時点での65歳以上の就業率は25.7%に達し、前年から0.5ポイント上昇して過去最高を更新しました。年齢階級別の就業状況は以下の通りで、いずれも過去最高の水準です。

- 65歳以上:25.7%

- 65~69歳:53.6%

- 70~74歳:35.1%

- 75歳以上:12.0%

とくに、60歳代後半(65~69歳)では約2人に1人、70歳代前半(70~74歳)でもほぼ3人に1人以上が働いており、働き続けるシニアの割合は右肩上がりで推移しています。

5. まとめにかえて

今回は、年金制度の仕組みについておさらいしながら国民年金と厚生年金の平均年金月額を60歳から90歳以上まで、1歳刻みで詳しく見てきました。

年金は2階建て構造となっており、現役時代に自営業やフリーランスとして働いてきた方は国民年金のみの受け取り。会社員や公務員として働いてきた方は国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。

また、年金は基本的に65歳から受給開始ですが繰上げ受給をすれば60歳から受け取ることができます。ただし、その場合は繰上げした期間に応じて年金額が減額されるので注意が必要です。

今回1歳刻みで見てきた年金受給額はあくまで平均値です。自分もこのくらい受け取れると思っていると意外と年金額が少なかったというケースも珍しくありません。

老後の生活を年金だけで支える予定の方は、事前にねんきんネットやねんきん定期便で将来の年金見込額を確認しておいた方が良いでしょう。

そして、年金額が思ったより少なそうと感じた場合は、「定年後も働き続ける」「繰下げ受給をして少しでも年金を増やす」または「資産運用をして老後資金を準備する」など、年金生活にどのように備えるか考え始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」Ⅱ高齢者の就業

鶴田 綾