3.1 負担増をおさえる「激変緩和措置」とは?

激変緩和措置とは、後期高齢者医療制度の改正により、一部の世帯で保険料負担が急激に増えることを防ぐための特別な配慮です。これにより、所得の少ない方や中間層の負担を抑えることを目的としています。

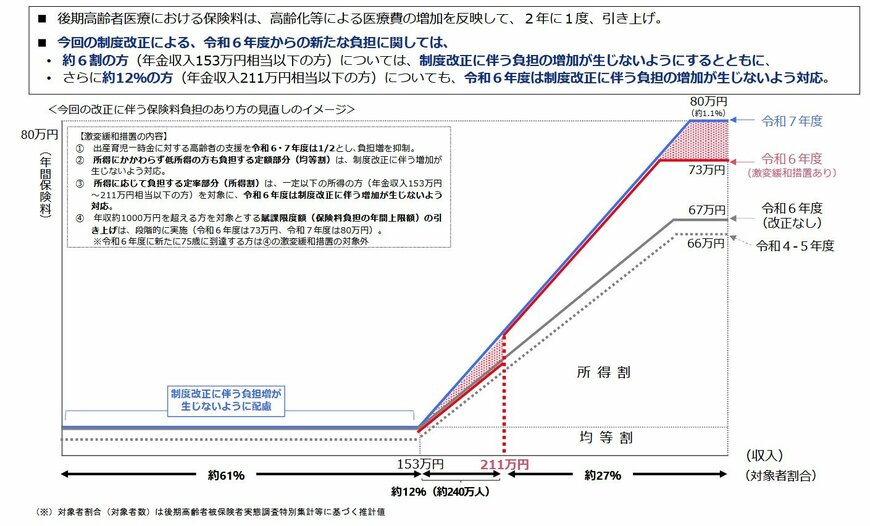

具体的には、以下の3つの措置が設けられています。

- 年金収入が153万円相当以下の方:

後期高齢者全体の約6割にあたるこの層は、制度改正による保険料の増加がありません。

- 年金収入が211万円相当以下の方:

後期高齢者全体の約12%にあたるこの層も、2024年度は保険料の増加が生じないよう配慮されています。

- 賦課限度額の段階的引き上げ:

保険料の賦課限度額(上限額)も、2024年度は73万円、2025年度は80万円と段階的に引き上げられ、高所得者層も負担が段階的に増える仕組みです。

これらの措置は、家計の急激な負担増を和らげ、高齢者の生活を守るためのものです。ただし、この措置は毎月支払う保険料に関するものであり、窓口で支払う医療費の自己負担割合とは異なることを理解しておくことが重要です。

4. 【後期高齢者医療】制度の理解で安心の暮らしを

今回は、2025年度の後期高齢者医療保険料について、平均額や地域差、上がる理由を整理しました。保険料は医療費の増加や制度変更によって上がりますが、すべての人が急激に負担増となるわけではありません。所得に応じて「激変緩和措置」が設けられ、保険料は抑えられている人もいます。大切なのは、自分の居住地や年金収入に応じて保険料がどう決まるかを理解することです。制度の仕組みを知っておけば、不安を減らしながら準備ができます。年金生活と医療制度は切り離せないからこそ、前向きに情報を取り入れていきたいですね。この記事が、これからの暮らしを考える一助になれば幸いです。

参考資料

村岸 理美

執筆者

株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー

CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/J-FLEC認定講師

早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。ファイナンシャルプランナーとして独立後は公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。マネースクール講師としても活動し、社会保障、リタイアメントマネジメント、NISA、iDeCoを含む資産運用など、お金に関する幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。

現在、株式会社モニクルリサーチのLIMOマネー編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定講師として、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。(2026年1月9日更新)

監修者

マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。

マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)