4. 【豆知識】2025年に在職老齢年金制度が見直されました

2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法には、年金をもらいながら働き続けたいシニアが気になる「在職老齢年金制度」に関する見直しも盛り込まれています。

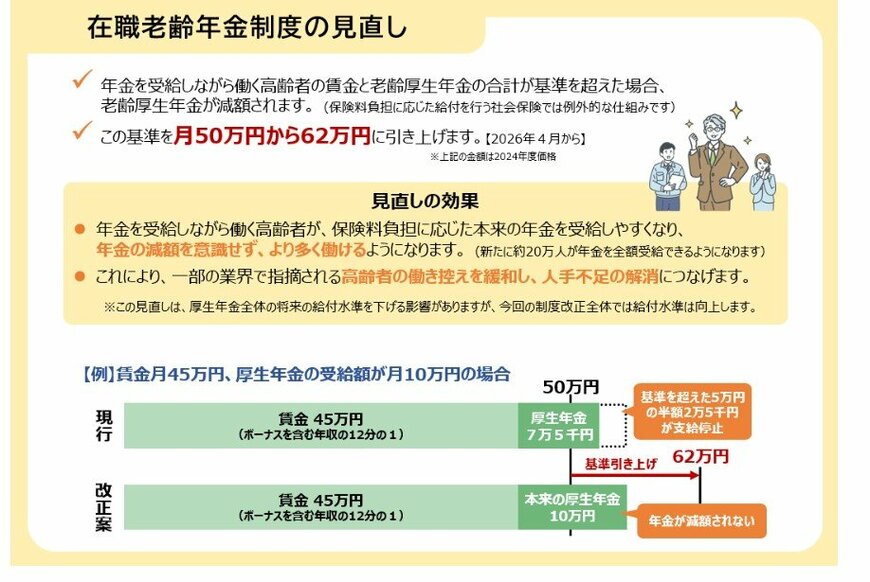

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

- 2022年度:47万円

- 2023年度:48万円

- 2024年度:50万円

- 2025年度:51万円

- 2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から62万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

この引き上げにより、年金の減額を気にして「働き控え」をするシニア世代が、より自由に働き方を選べるようになると考えられるでしょう。

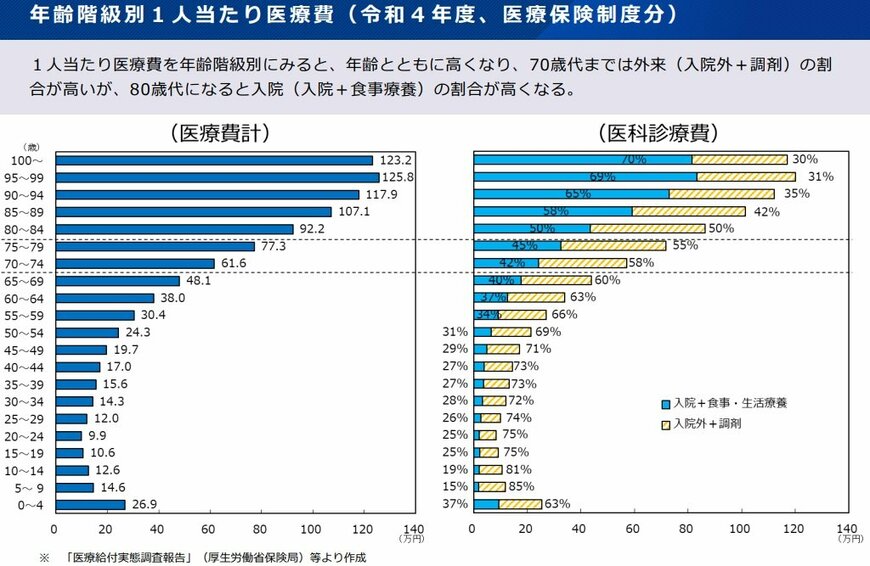

5. 年齢とともに高くなる医療費に注意が必要です

ここからは、医療費に注目してみましょう。年齢別で一人当たりいくらかかるのでしょうか。

厚生労働省の公表データでは、年齢を重ねるごとに1人あたりの医療費は増加していきます。70代では年間60万円を超え、90歳以上では100万円を大きく上回る水準となっています。

特に80歳前後からは入院や療養にかかる割合が急激に高まり、医療費の中心を占めるようになります。高齢期には短期間の治療にとどまらず、長期にわたる入院や生活療養費が加わるケースも多く、支出が一気に膨らみやすいのです。

こうした医療費の増加は、老後の家計に大きな影響を及ぼします。想定していた生活設計に思わぬ負担が重なることもあり、計画を立てる際には医療費の上昇リスクをしっかり意識しておくことが欠かせないでしょう。

6. シニアも現役世代も意識したい、急な支出への備え

シニア世代も働き続けることで、長く続くこれからの生活を少しでも豊かにできる可能性があります。

それでも、生活が厳しいと感じる場合には、国が用意している支援制度を活用することも一つの手段です。給付金を上手に利用することで、日々の暮らしに安心を加えることができるでしょう。

ただし、今回ご紹介した制度は現時点のものであり、今の現役世代が将来同じように活用できるかどうかは分かりません。

そのためこそ、現役のうちから少しずつでも備えを積み重ね、自分の老後生活を支えられるようにしておくことが大切です。

また、最後に触れたように、病気や介護などの急な出費は家計に大きな影響を及ぼします。現役世代のうちから早めに準備しておくことが、欠かせないと言えるでしょう。

参考資料

- 総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)7月分」

- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

- 厚生労働省「再就職手当のご案内」

- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 日本年金機構「か行 加給年金額」

- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」

- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「医療給付実態調査報告」

三石 由佳