3. 口座凍結後でも出金手続きはできる

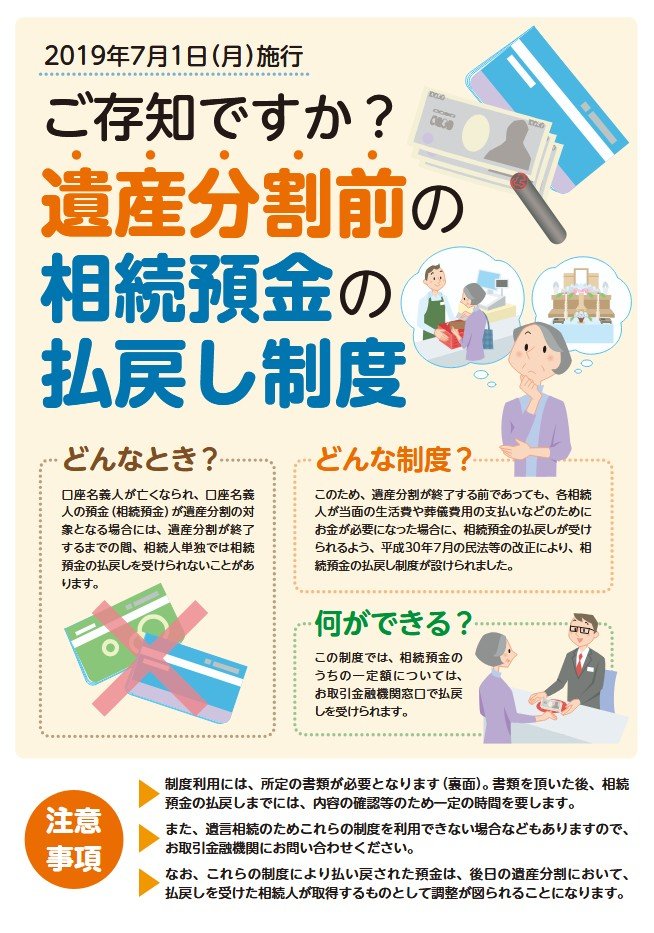

とはいえ、「親の口座から葬式費用を引き出したい」というケースも多いでしょう。その場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を使って出金が行えます。

この制度は、葬式費用や当面の生活費用などでお金が必要になったときに相続手続きが完了する前でも引き出しができるものです。亡くなった方や相続人の戸籍謄本を提出する必要はあるものの、先に出金を行いたい場合はこの制度が活用できないか銀行へ相談してみることがおすすめです。

ただし、この制度で引き出しができるのは、1つの金融機関につき150万円までです。また、後々のトラブルを防ぐために、出金した資金の使い道は相続人できちんと共有しておきましょう。

4. 万が一のときの費用は日頃から話し合っておこう

人が亡くなった後は葬式費用にお寺へのお布施、病院の入院費用などまとまった費用が多く発生します。銀行口座が凍結されると引き出すまでに時間がかかるため、費用の工面に苦労するケースも少なくありません。

いざというときに困らないためには、日頃から家族間で万が一のときの費用について話し合っておくことが大切です。たとえば、「葬儀費用を事前に生前贈与しておく」「生命保険ですぐに受け取れるようにしておく」といった対策が考えられます。

亡くなった後の話は、両親が元気なうちだからこそ話し合えることでもあります。ぜひ次回の帰省は、両親の終活について家族で話し合ってみましょう。

参考資料

椿 慧理

著者

立命館アジア太平洋大学卒業後、入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託、保険、仕組債、外貨預金等の提案・販売を務める。現在は銀行での経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。兵庫県出身。

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者(2023年11月20日更新)

監修者

株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー

CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/J-FLEC認定講師

早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。ファイナンシャルプランナーとして独立後は公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。マネースクール講師としても活動し、社会保障、リタイアメントマネジメント、NISA、iDeCoを含む資産運用など、お金に関する幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。

現在、株式会社モニクルリサーチのLIMOマネー編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定講師として、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。(2026年1月9日更新)