2025年度の上半期や今年いっぱい、年度内などに定年を迎える人もいるでしょう。定年退職後は老後生活に入りますが、近年では老後も働き続ける人がいるようです。

働くシニア世代はどれくらいいて、どういった仕事で活躍しているのでしょうか。この記事では、シニアの労働事情について解説します。

1. 65歳以上で働いている人はどれくらいいるの?

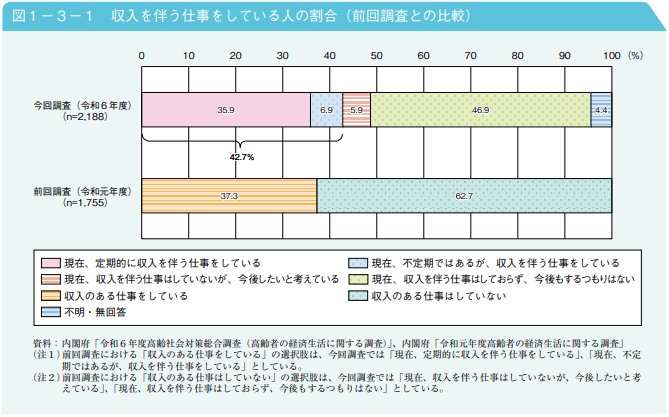

内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」によると、60歳以上の男女2188人のうち「収入を伴う仕事をしている」と回答した人は、42.7%でした。2019年の同調査では37.3%であったことから、働くシニアは増加しています。(詳細以下画像)

年齢別で見てみると、65〜69歳の男性は60.5%、女性は56.6%が働いています。65歳以上の場合は、男性が41.1%、女性が30.3%です。(詳細以下画像)

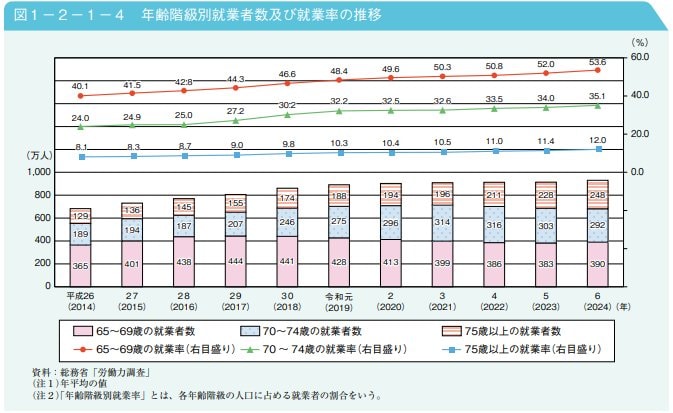

就業率についても増加傾向にあり、65〜69歳では53.6%と半数以上の人が就業していることがわかります。(詳細以下画像)

シニア世代の約4割が、退職後も働き続けているといえるでしょう。

1.1 高齢になっても働く理由

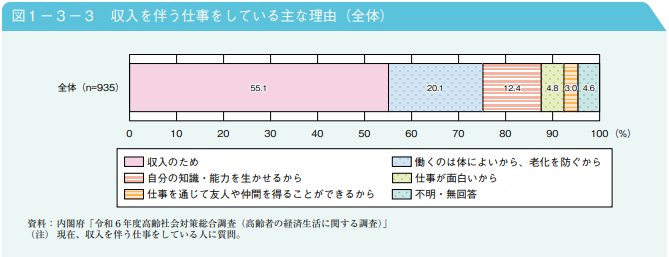

内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」によると、収入を伴う仕事をしている理由としては、以下のような回答が見られました。

- 収入のため:55.1%

- 働くのは体によいから、老化を防ぐから:20.1%

- 自分の知識・能力を生かせるから:12.4%

- 仕事が面白いから:4.8%

- 仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから:3.0%

半数以上が収入のために働いていると回答しており、老後の収入の少なさや生活の厳しさがうかがえます。

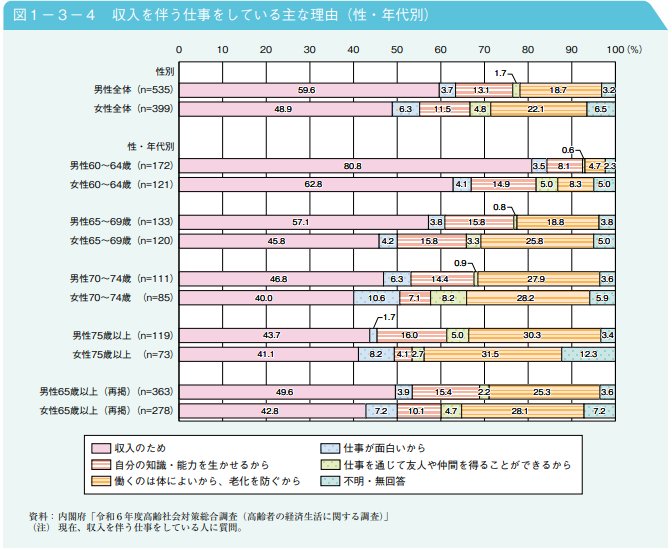

年代別に見てみると、どの年代も「収入のため」と回答している人が4割以上いる状況です。65歳以上のみで見てみると、男性の49.6%、女性の42.8%が「収入のため」と回答しています。(詳細以下画像)

多くの人が「働かないと満足な生活が送れない」「老後への備えが足りていない」などの理由から老後も働いていることが想定されます。シニア世代の収入事情は、決して充実したものとはいえないようです。

次章では、シニアが活躍する業種トップ3を解説します。

2. シニアが活躍する業種トップ3

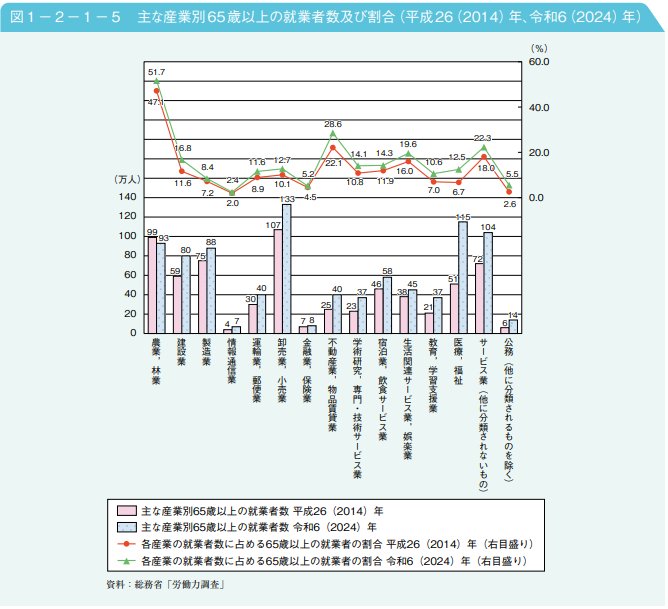

65歳以上のシニアが活躍している職業には、どういったものがあるのでしょうか。内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」をもとに、2024年のデータを確かめていきましょう。

- 農業、林業:51.7%

- 建設業:16.8%

- 製造業:8.4%

- 情報通信業:2.4%

- 運輸業、郵便業:11.6%

- 卸売業、小売業:12.7%

- 金融業、保険業:5.2%

- 不動産業、物品賃貸業:28.6%

- 学術研究、専門・技術サービス業:14.1%

- 宿泊業、飲食サービス業:14.3%

- 生活関連サービス業、娯楽業:19.6%

- 教育、学習支援業:10.6%

- 医療、福祉:12.5%

- サービス業:22.3%

- 公務:5.5%

最も高いのは農業、林業で51.7%を占めています。農家は個人事業主も多く、自分でリタイアのタイミングを決められる点やこれまでのノウハウを活かしやすい点などが増えている理由と考えられます。また、後継者がおらず事業を続けざるを得ないことも理由のひとつといえるでしょう。

次いで高いのは不動産業、物品賃貸業です。不動産オーナーとして他人に建物や集合住宅の一室を貸している人が多いと考えられます。「管理や清掃を外注すれば自身の業務負担も減らせて働きやすい」という点も、高い割合を占める要因といえそうです。

その次に高いのはサービス業です。こちらは、コンビニやスーパー、百貨店などパート勤務でも働きやすい店舗が多く存在することが、高い割合を占めている要因と考えられます。

次章では、シニアの収入事情を見ていきましょう。