物価高や老後不安が叫ばれる一方で、日本国内の富裕層は年々増加しています。

最新の調査によると、金融資産1億円以上を保有する世帯が全体の数%にすぎないにもかかわらず、日本全体の資産の4分の1を占めるまでになっています。

こうした格差の広がりに注目が集まるなか、富裕層とはどのような人々なのか、そしてどのようにして資産を築いてきたのでしょうか。

本記事では、野村総合研究所や金融経済教育推進機構の調査データをもとに、富裕層の定義や世帯数の推移、年代別の貯蓄実態などを詳しく解説します。

資産形成を考えるうえで、富裕層の動向から学べるヒントがあるかもしれません。

1. そもそも富裕層の定義は?

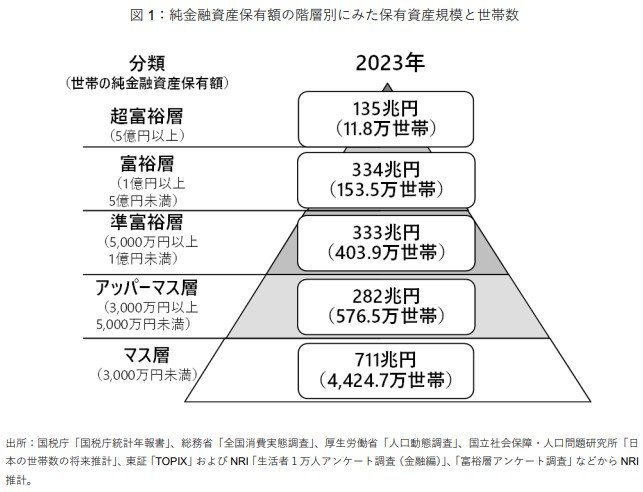

野村総合研究所は、世帯として保有する金融資産の合計額から不動産購入に伴う借入などの負債を差し引いた「純金融資産保有額」もとに、総世帯を以下の5つの階層に分類しています。

- マス層:3000万円未満

- アッパーマス層:3000万円以上5000万円未満

- 準富裕層:5000万円以上1億円未満

- 富裕層:1億円以上5億円未満

- 超富裕層:5億円以上

野村総合研究所の定義によれば、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満の世帯を「富裕層」としています。

1.1 日本の富裕層は全体の約2.75%、超富裕層は約0.21%

野村総合研究所が2025年2月に公表した調査によれば、2023年時点で日本における富裕層(純金融資産1億円以上5億円未満の世帯)は約153万5000世帯で、全世帯の約2.75%を占めています。

さらに、純金融資産5億円以上を保有する「超富裕層」は約11万8000世帯と推計され、富裕層と合わせると計165万3000世帯となります。

両者が保有する純金融資産の合計は、推計で約469兆円に達しており、日本全体の純金融資産(約1795兆円)のうち、26.1%を占める水準です。

つまり、全体のわずか3%程度の世帯が、日本の金融資産の約4分の1を保有している計算となります。