給付金の対象としてよく耳にする「住民税非課税世帯」。自分や家族が該当するのか気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、総務省や厚生労働省、神戸市の公表データをもとに、住民税の仕組みや非課税となる条件、年齢別の非課税世帯の割合について解説します。高齢者や年金生活者が非課税になりやすい理由や、収入目安の具体例もご紹介しますので、制度理解の参考にしてみてください。

1. 住民税非課税とは?基本と仕組みを解説

まずは住民税の仕組みを確認し、住民税非課税世帯となる要件を見ていきましょう。

1.1 住民税の基本

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税です。地方自治体の重要な財源であり、公共サービスやインフラ整備に使われます。

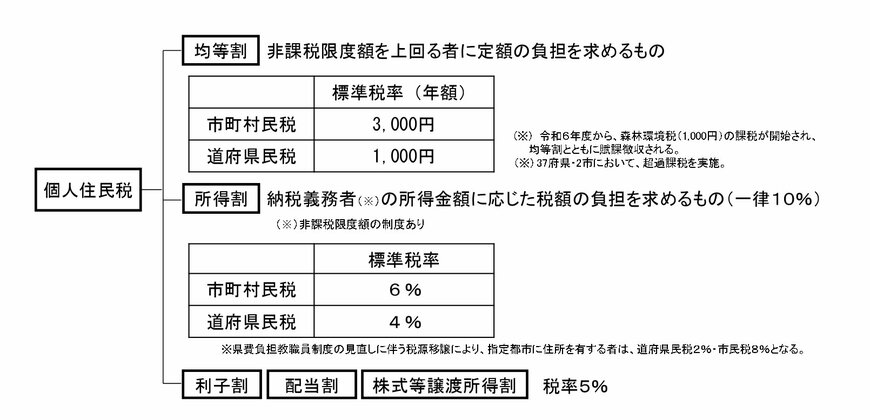

個人住民税は、均等割と所得割の2つの部分から成り立っています。

- 均等割:所得に関係なく一律に課税される部分

- 所得割:所得に応じて税額が決まる部分

均等割・所得割ともに免除になることを「住民税非課税」と言います。「住民税非課税世帯」は、世帯全員が住民税非課税となる世帯を指します。

なお、「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。ただし今回の給付金の対象となるかどうかは自治体により異なるため、必ずお住まいの市区町村などの基準をご確認ください。

では実際に、年代別に住民税課税の実態をみていきましょう。

2. 「65歳以上の約3割超が住民税非課税世帯?」年代別に見る住民税課税の実態

厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」から、年代別の住民税課税世帯の割合を見ていきます。

1/3

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

- 30〜39歳:87.5%

- 40~49歳:88.2%

- 50~59歳:87.3%

- 60~69歳:79.8%

- 70~79歳:61.3%

- 80歳以上:52.4%

- 65歳以上(再掲):61.1%

- 75歳以上(再掲):54.4%

※全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯が含まれます。

※総数には、年齢不詳の世帯が含まれます。

※住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯が含まれます。

住民税が課税される世帯の割合は、年代とともに変化しています。

30~50歳代では9割弱が課税世帯ですが、60歳代では79.8%、さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、年齢が高くなるにつれて、住民税が課税される世帯の割合は低くなっています。65歳以上では61.1%が住民税課税世帯であるということは、逆に言えば約3割超である38.9%が住民税非課税世帯と読み取れます。ただし、調査には課税の有無が不詳の世帯も含まれるため、実際の割合とは若干の誤差がある可能性もあります。

一般的に年金生活に入ると現役時代よりも収入が減少し、それに加えて65歳以上の方には公的年金に対する所得控除が大きく、また遺族年金が課税対象とはなりません。

そのため、高齢者の年金生活者は「住民税非課税世帯」に該当しやすい傾向があるのでしょう。

続いて、住民税が非課税になるための具体的な条件を見ていきます。