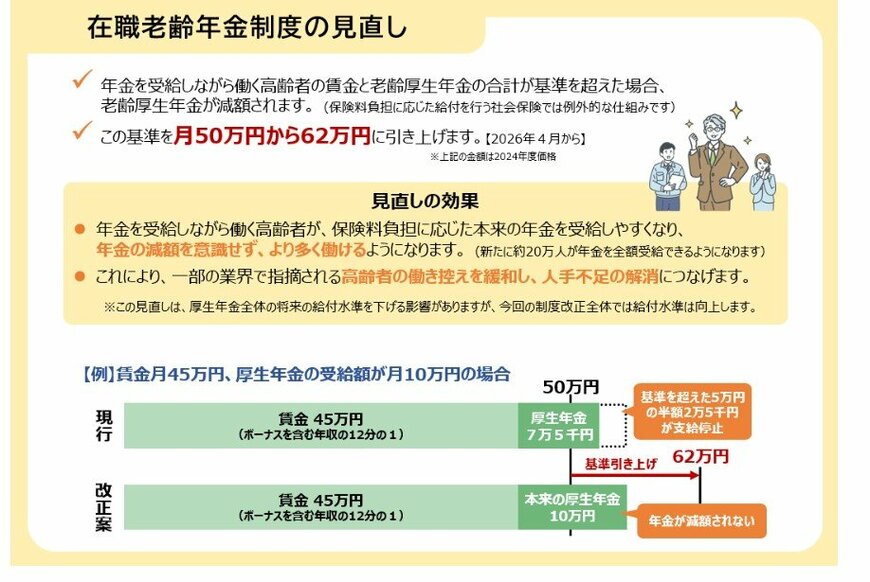

5. 《2026年4月~》在職老齢年金「支給停止調整額」は51万円→62万円に大幅緩和

2025年6月13日、国会で年金制度改革関連法が成立しました。多様化する働き方やライフスタイルにフィットする年金制度を目指すものです。

この改正にはパートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃が関連)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントがいくつかあります。

今回は、その中でも働くシニアへの影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

5.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

- 2022年度:47万円

- 2023年度:48万円

- 2024年度:50万円

- 2025年度:51万円

- 2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から62万円へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

6. 60歳代後半の就業率「男性62.8%、女性44.7%」働くシニアが増えるいま

今回は、公的年金の基本構造から年齢別のリアルな受給額、そして働き続けるシニアに関わる最新の年金制度改正までを見てきました。

公的年金は、ベースとなる「国民年金」と、会社員などが上乗せする「厚生年金」との2階建て構造です。

老後の受給額は加入実績に応じて個人差が大きく、65歳以降の平均月額は国民年金で約5万円台、厚生年金で14万~16万円台がひとつの目安となります。

公的年金をひとつの支えとしながら、65歳以降も働き続けるシニアは増えています。内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65~69歳の就業率は男性で62.8%、女性で44.7%にのぼります。

こうした社会の変化を踏まえ、2026年4月からは「在職老齢年金制度」が見直されます。

報酬と年金の合計が62万円を超えるまで年金が減額されないようになるため、意欲あるシニアが収入減を気にせず、より柔軟に働き続ける環境が整っていくと考えられるでしょう。

「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で、ご自身の年金記録や年金見込み額を確認し、セカンドライフを見据えた計画を進めていきましょう。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

マネー編集部年金班