「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が6月13日に成立しました。

日本社会や経済の変化に伴い、家庭での男女の役割や家族のあり方は急激に変化しています。社会の実情を反映させた年金制度を構築し、より安定した生活や老後を送れるよう、さまざまな制度が改正されています。

なかでも注目されている改正点のひとつに「遺族年金の見直し」があります。遺族年金支給における男女格差の解消のため、一部の項目が大きく変更されています。

そこで今回の記事では、「遺族年金の見直し」について、遺族厚生年金制度がどのように変わったか、詳しくお伝えします。さっそくみていきましょう。

1. 遺族厚生年金とは?おさらい

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったとき、遺族が受け取ることができる年金です。

遺族年金は、老齢年金と同じ「2階建て構造」になっており、受給要件に合致すると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方、もしくは遺族厚生年金が受け取れます。

とくに遺族基礎年金の対象者は限定的で、子、もしくは子のある配偶者が受け取れます。2つの年金について具体的に見ていきます。

1.1 遺族基礎年金

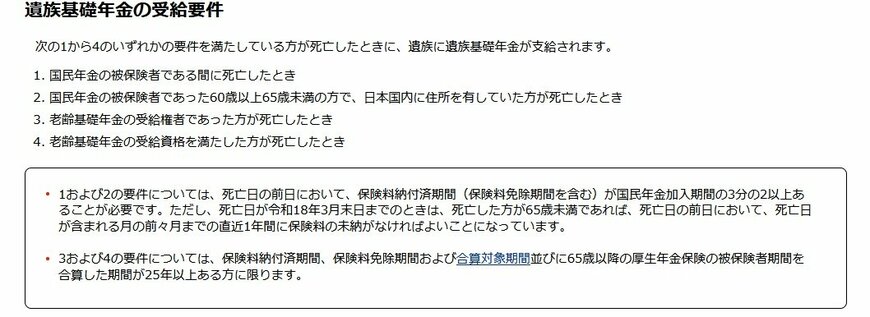

遺族基礎年金を受け取るには、死亡した方が以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給資格を満たす方が死亡したとき

上記の条件を満たし、下記に該当する遺族は遺族基礎年金を受け取ることができます。

- 死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」

- 死亡した方に生計を維持されていた「子」

※子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子に遺族基礎年金は支給されない。