「GDPってよく聞くけど、説明できない…」というパパママも多いのではないでしょうか。

実はGDPは、日本の経済の元気度をあらわす“お金の通知表”のようなもの。

子どもに伝える感覚で知っておくと、ニュースや景気の話もグッと身近に感じられます。

この記事では、おにぎり屋さんの例でGDPの仕組みをやさしく解説し、2024年の最新データや私たちの生活への影響までコンパクトに紹介します。

1. GDPって、そもそも何?

GDP(=Gross Domestic Product)は国内総生産のことですが、国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計を表しています。

ざっくり言うと「国内で生まれた経済活動の総まとめ」のことで、国内の”お金の動き”がわかります。

GDPの数値が大きければ大きいほど「国内でたくさんお金が動いている=景気がいい」とされます。

子どもに話す際は「GDPってね、日本の“おかねの通知表”みたいなものだよ。がんばって働いて、どれだけもうかったかを数字で見せてるんだ〜!」と伝えてみてくださいね。

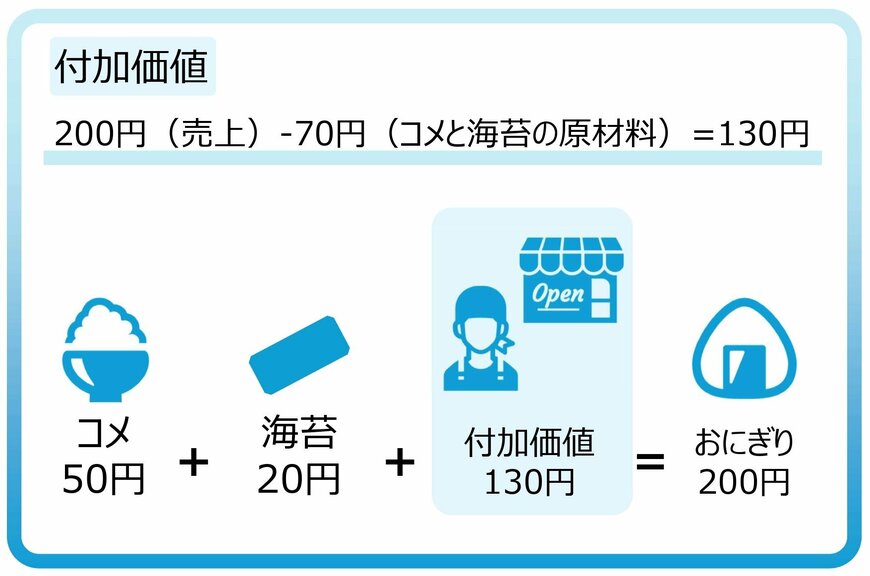

1.1 付加価値をおにぎり屋さんで説明

たとえば、まちの小さなおにぎり屋さんがあるとします。

国産のコメ(50円)と国産の海苔(20円)を使って、一つ200円のおにぎりを売ります。

このとき、

付加価値=200円(売上)-70円(コメと海苔の原材料)=130円

→この130円が、おにぎり屋さんの生み出した付加価値(=GDPにカウントされる分)ということになります。

この付加価値の中には、従業員の給料や店の家賃・光熱費に加えて、おにぎりを握る手間(労働の価値)が含まれています。