厚生労働省年金局の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2023年度末現在の老齢年金の平均月額は、国民年金が5万7584円、厚生年金(国民年金を含む)が14万6429円でした。

国民年金(老齢基礎年金)は、現役時代の保険料納付期間により年金額が決定します。2025年度の満額は月額6万9308円です。

厚生年金は、国民年金+厚生年金を受給することになり、厚生年金部分は加入期間と年収により決定するため、なかには平均額を大きく上回る月額30万円以上を受けとる人も。

では、老後に年金を「月額30万円(年間360万円)」受給する人は何パーセントくらいいるのでしょうか。本記事で確認していきます。

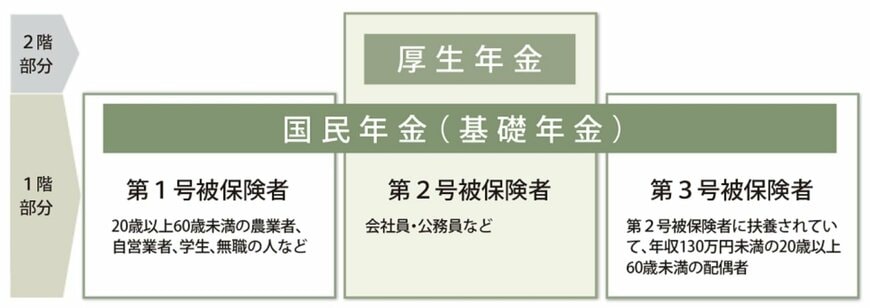

1. 【日本の公的年金のしくみ】国民年金と厚生年金の違い

日本の公的年金制度は、主に2つの仕組みで成り立っています。それが「国民年金」と「厚生年金」です。この2つの制度は、1階・2階の積み重ねにたとえられ、「2階建て構造」と呼ばれています。

国民年金はすべての人が対象となる、年金制度の基本です。日本国内に住む20歳から60歳未満の人は、職業を問わず原則として加入が義務付けられています。

支払う保険料は全国一律で、納めた期間に応じて将来の受け取り額が決まる仕組みです。

一方、厚生年金は、主に会社員や公務員など給与を得て働く人が対象です。これは国民年金に上乗せして支給される、いわば2階部分の年金です。

保険料は収入に応じて変動し、納付期間と額に応じて受給額が決まるため、個人差が大きいのが特徴です。

次に、国民年金と厚生年金それぞれの平均受給額を、実際の資料データを基に見ていきます。