筆者である私は普段、個人向け資産運用アドバイザーとして従事しておりますが、お客様からのお問い合わせとして多いものが「将来、どのくらい年金が受け取れるのか不安です」というものです。

実際、少子高齢化の影響で将来の年金について不安な方も少なくないでしょう。実は年金にも税金や保険料がかかるということはご存知でしょうか。

今回の記事では公的年金制度のしくみをおさらいし、年金から引かれる税金や保険料について紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

1. 【公的年金制度】「厚生年金と国民年金」の概要や仕組みをおさらい

まずは公的年金制度の基本的な仕組みを再確認しておきましょう。

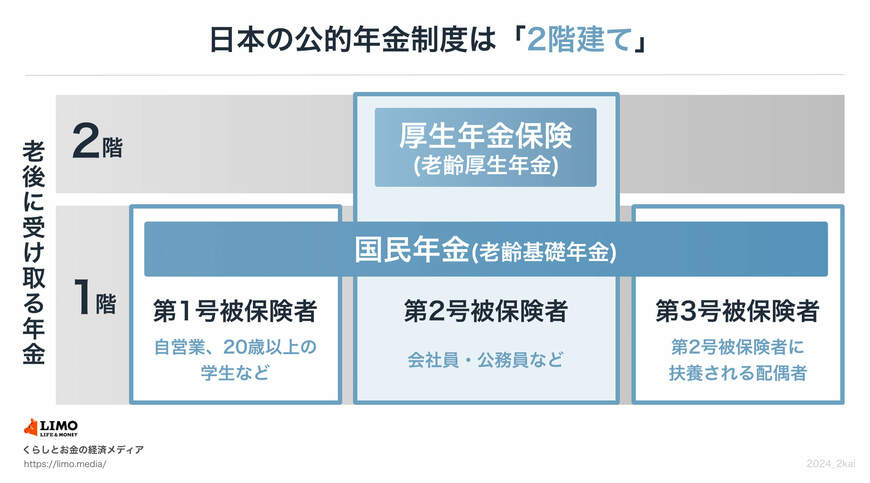

日本の公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2つの制度で構成されており、これらは2階建ての仕組みとなっています。

1.1 老後に「国民年金(老齢基礎年金)」を受け取れるのはどんな人?

国民年金は、基本的に日本に住む20歳から60歳未満の全員加入する制度です。

保険料は一律で、原則として40年間納付すれば、老後に満額の年金を受け取ることが可能です。

なお、保険料の未納や免除の期間があると、その分将来受け取れる年金額が少なくなります。

1.2 老後に「厚生年金(老齢厚生年金)」を受け取れるのはどんな人?

厚生年金は、公務員や会社員などが対象となる年金制度で、国民年金に加えて支給されます。

保険料は収入に応じて異なり、給与から自動的に差し引かれる仕組みです。

将来受け取る年金額は、加入期間や納付した保険料の総額によって決まり、個人ごとに異なるため、差が生じます。

日本では全ての国民が年金制度に加入していますが、実際に受け取る金額はどの程度になるのでしょうか。

次章では、具体的な受給額について詳しく説明します。