2. 【早見表】住民税非課税となる《収入目安》は収入種類や家族構成でも変わる

非課税限度額は、収入額だけではなく、世帯構成や収入の種類よって変動します。

札幌市の「住民税が非課税となる所得基準」と、それに対応する収入金額について、「扶養親族なし」「扶養親族2名」の場合で比べてみます。

扶養親族なし

- 非課税となる合計所得金額:45万円

- 給与収入のみの場合の収入金額:100万円

- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満):105万円

- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上):155万円

扶養親族1名

- 非課税となる合計所得金額:101万円

- 給与収入のみの場合の収入金額:156万円

- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳未満の方):171万3334円

- 公的年金収入のみの場合の収入金額(65歳以上の方):211万円

扶養親族がいない場合、収入が給与収入のみであれば100万円ですが、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円にまで引き上がります。

扶養親族が1名いる場合は、給与収入のみの場合は156万円、65歳以上で公的年金収入のみの場合は211万円です。

住民税非課税となる年収基準は、年齢や収入の種類、扶養親族の人数などによって複雑に変化することが分かります。

3. 住民税非課税世帯にはシニアが多い?

住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」をもとにLIMO編集部作成

厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」によると、住民税が課税される世帯の割合は30~50歳代で約90%ですが、60歳代では78.3%、70歳代で64.1%、80歳代では47.5%と、年齢が上がるにつれて下がります。

年金生活に入ると収入が大幅に下がり、住民税非課税の基準となる所得を下回るケースが増えやすく、結果としてシニア層で非課税世帯が多くなると言えるでしょう。

年金収入は、非課税となる基準額が他の収入に比べて高く設定されています。また遺族年金も非課税であることなども、シニア世帯が住民税非課税となりやすい背景の一つと言えるでしょう。

次では、現在各自治体で給付が進行している「住民税非課税世帯への《3万円給付金》」について見ていきます。

4. 【2024年度補正予算:給付金】住民税非課税世帯への《3万円給付》が進行中

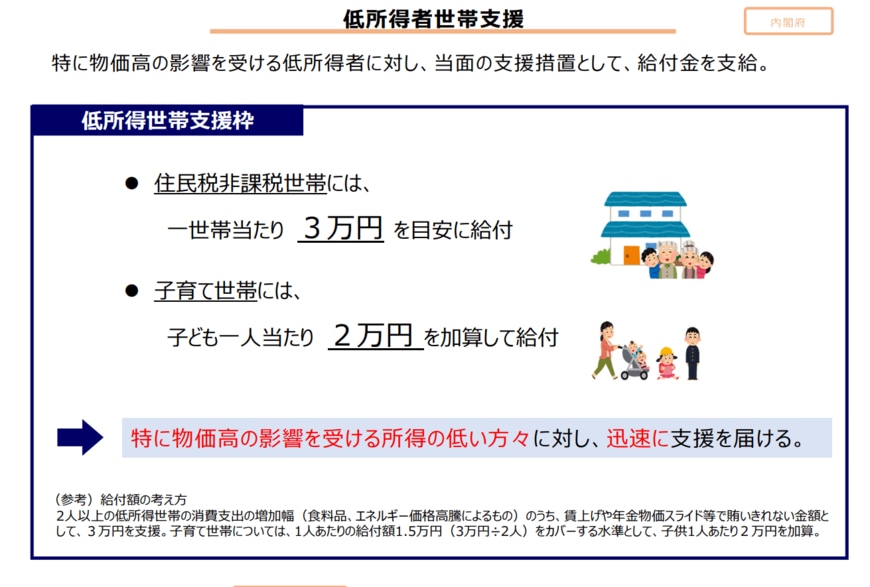

2023年12月に成立した2024年度補正予算では、物価高騰対策の一環として『住民税非課税世帯への給付金』の支給が盛り込まれました。

申請方法や給付までのスケジュールは市区町村により異なります。お住まいの自治体の最新情報を、ホームページや広報誌などでご確認ください。

4.1 住民税非課税世帯への《3万円給付金》子育て世帯には加算あり

支給額は1世帯あたり基本3万円。そのうち子育て世帯には、加算分として18歳以下の子ども1人につき2万円が支給されます。「夫婦+対象となる子ども3人」の世帯であれば、支給額は合計9万円ですね。

また、給付金に便乗する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」などの詐欺行為も増えていますので、十分注意してくださいね。

次では同じく2024年度補正予算に盛り込まれた、電気・ガス料金の負担軽減についても紹介します。

5. 【2024年度補正予算:電気・ガス】電気・都市ガス料金は「1月~3月」まで負担軽減

2024年度補正予算には、先述の「住民税非課税世帯を対象とする3万円給付金」とともに、家計や企業などの負担軽減を狙った電気料金、都市ガス料金の補助についても盛り込まれています。

具体的には、電気・都市ガスの小売事業者などにより、家庭・企業などに請求する「2025年1月、2月、3月の使用分について」、月々の料金から使用量に応じた値引きがおこなわれています。

月々の値引き額は、電気料金・都市ガス料金、それぞれ以下の値引き単価に、月々の使用量をかけることで計算できます。

5.1 電気料金の値引き単価

電気料金については、電力使用量が最も大きい1~3月に実施され、3月は縮小となります。

2025年1月使用分・2月使用分

- 低圧2.5円/kWh

- 高圧1.3円/kWh

2025年3月使用分

- 低圧1.3円/kWh

- 高圧0.7円/kWh

5.2 都市ガス料金の値引き単価

都市ガス料金の負担軽減支援は、家庭及び年間契約量1000万立方メートル未満の企業等が対象です。

2025年1月使用分・2月使用分

- 10.0円/立方メートル

2025年3月使用分

- 5.0円/立方メートル

この電気料金・都市ガス料金の支援は、年齢や所得に関係なく行われます。申請手続きは不要で、値引き内容は電気・都市ガスの請求書や検針票などで確認できます。

住民税非課税世帯にシニアが多い背景を踏まえても、光熱費の負担軽減はありがたい支援となるでしょう。

6. まとめ

今回は「住民税非課税世帯」の条件や給付金の内容、高齢者の平均貯蓄額まで幅広くチェックしてきました。

最近は物価高やインフレの影響で、「老後の生活費が不安」「年金だけでは心もとない」と感じている方が増えていますよね。

そんな中、「インフレに強い資産の作り方」や「少額から始められる資産運用」に注目が集まっています。

たとえば、人口が増えている国に投資するだけでも、将来的なリターンや利息に違いが出てくることもありえます。

住民税非課税世帯の給付金のような支援制度を活用しつつ、将来を見据えた備えをしていくことがこれからますます大事になりそうです。

もちろん投資にはリスクもあるので、「安心してお金を預けられる先」を見極めながら、無理のない範囲でコツコツと老後資金を準備していきたいですね。