2. 65歳以上「勤労世帯も含めた」全体の平均貯蓄額はいくら?

本章では、総務省統計局の「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2023年(令和5年)平均結果-(二人以上の世帯)」を参考に、勤労世帯を含む「65歳以上・二人以上世帯」全体の貯蓄状況について見ていきます。

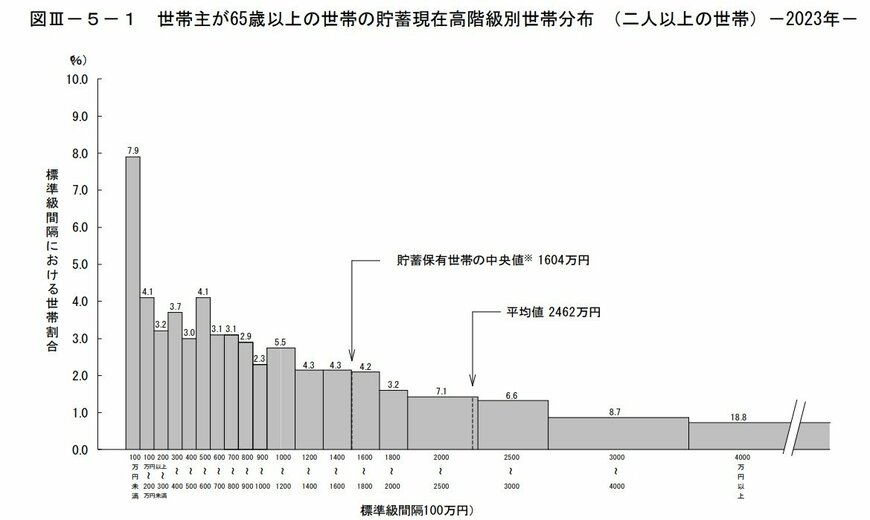

2.1 【シニア全体】65歳以上世帯(二人以上世帯)の貯蓄額分布

2.2 65歳以上の二人以上世帯の平均貯蓄額(平均・中央値)はいくら?

- 平均値:2462万円

- 貯蓄保有世帯の中央値:1604万円

無職世帯と勤労世帯を合わせた「世帯主が65歳以上の世帯(二人以上世帯)」の貯蓄額は、全体の平均で2462万円となっています。

ただし、平均値は極端に高い値(富裕層など)によって引き上げられるため、実際の状況を正確に反映しているわけではありません。

そこで注目すべきは「中央値」で、貯蓄保有世帯の中央値は1604万円となります。

貯蓄額を分布で見ると、2500万円以上の貯蓄がある世帯は34.1%を占め、反対に700万円未満の世帯は32.2%、300万円未満の世帯は15.2%、そして100万円未満の世帯は7.9%に達しています。

このことから、貯蓄額における「持つ世帯」と「持たざる世帯」の格差が浮き彫りになっています。

もちろん、各世帯の資産状況は現役時代の収入や貯蓄の他、家計管理の仕方や援助など多様な要因に影響されます。

老後は、現役時代より少ない収入(主に公的年金)で生活することが多いため、家計管理のスキルが非常に重要となります。

上記をふまえ、定期的に収支を見直し、無駄な支出に気づくことが、より安定した生活を支えるための鍵となるでしょう。

次章では、標準的なシニア世帯の月々の家計収支を確認し、老後の家計管理について考えてみます。