2. 後期高齢者医療制度の自己負担割合は?

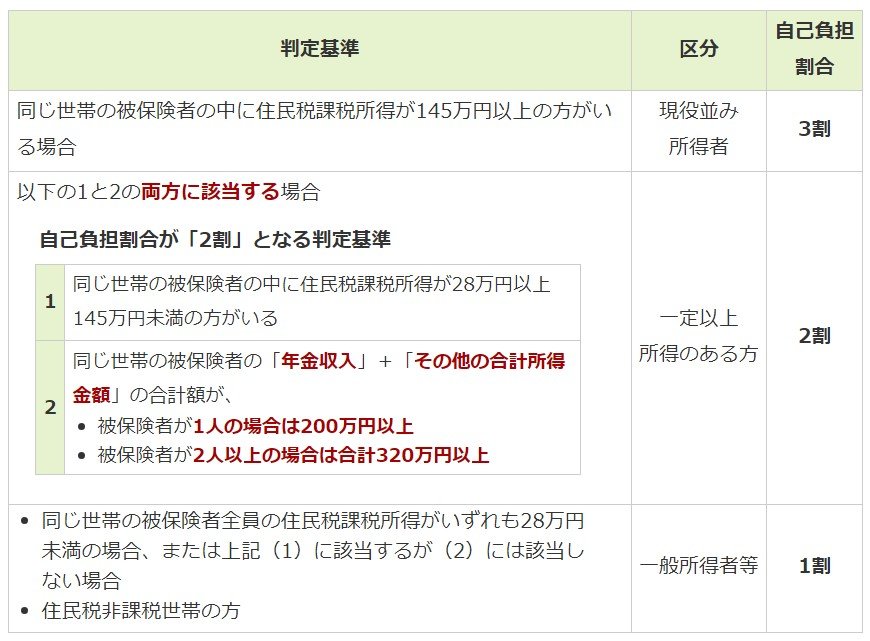

医療機関での自己負担する割合は所得により異なりますが、1~3割です。

2022(令和4年)10月からは、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯であれば200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の人は、窓口負担割合が2割となりました。

また、現役並みの所得を得ている人は、3割負担です。

3. 後期高齢者医療制度の注意点

もし、夫(妻)が健康保険や共済組合などに加入していたが、75歳になり後期高齢者医療制度に移行することになった場合、まだ74歳以下の妻(夫)の保険と保険料はどうなるの?と疑問を持つ方もいるでしょう。

後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりに対して保険料を徴収するシステムのため、扶養という考えはありません。

健康保険や共済組合で扶養に入っていた妻(夫)は、新たな保険に加入することが必要になります。

妻(夫)は、被扶養者として加入していた健康保険や共済組合などを脱退し、国民健康保険に加入することになります。

4. まとめ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者(65歳以上の一定の障害を持つ人など)を対象とした医療制度です。

75歳の誕生日を迎えたら、自分で手続きすることなく後期高齢者医療制度へ加入することになっています。

それ以前、健康保険や共済組合に加入されていた方で妻(夫)が扶養家族だった場合は、世帯内で負担する保険料が増えることになりますから注意しましょう。

参考資料

- 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料」

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和4・5年度の保険料率について」

- 国分寺市「夫(妻)が後期高齢者医療制度に移行した場合、まだ74歳以下の妻(夫)の保険と保険料はどのようになりますか。」

- 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

舟本 美子