2.2 【厚生年金】計算方法の変遷

少子高齢化の進展に伴い、年金の給付水準は下がっています。

具体的には、報酬比例部分の乗率が20年くらいかけて引き下げられたからです。

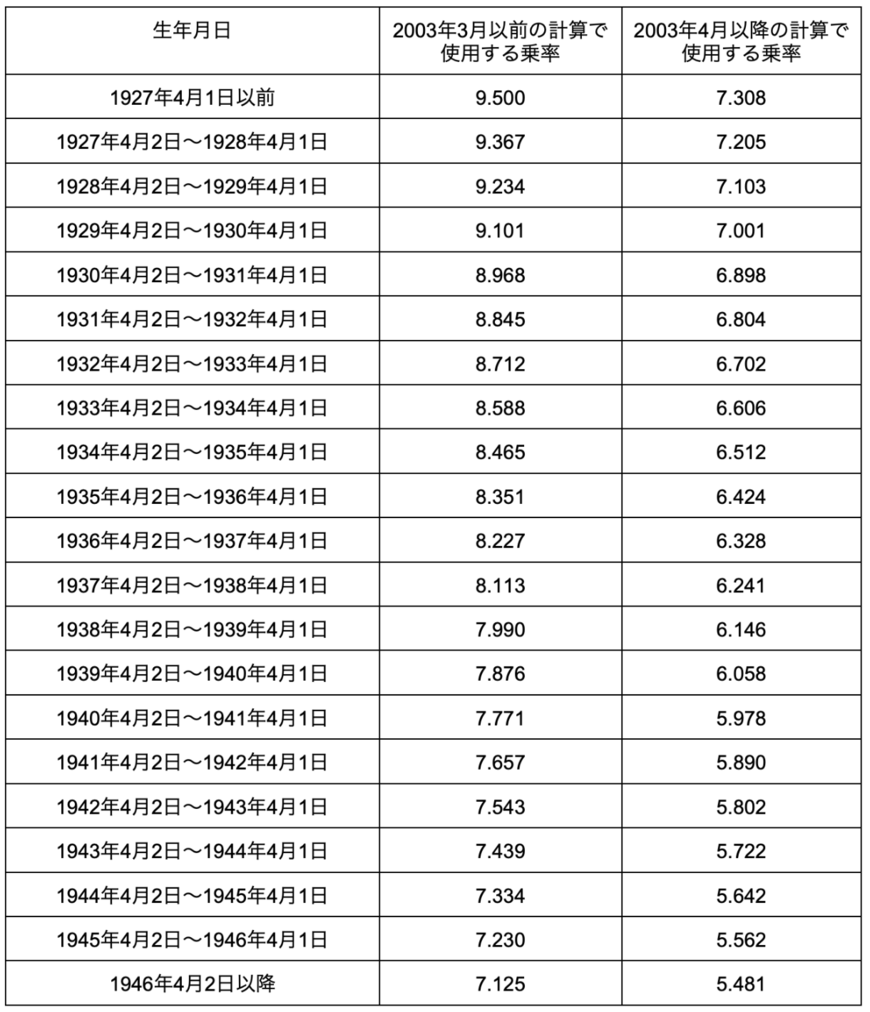

報酬比例部分の乗率は、生年月日によって次の通りです。

年齢が下がるほど乗率が下がるため、若い人ほど年金受給額は少なくなります。

たとえば、2003年3月以前に支払った厚生年金保険料に対する年金受給額は、生年月日によって次の通りです。

平均標準報酬月額を30万円、厚生年金加入月数を300月として計算します。

- 1927年4月1日生まれの人:報酬比例部分=30万円×9.500÷1000×300月=85万5000円

- 1946年4月2日生まれの人:報酬比例部分=30万円×7.125÷1000×300月=64万1250円

平均標準報酬月額と厚生年金加入月数が同じ場合、1946年4月2日生まれの人が2003年3月以前に支払った厚生年金保険料に対する年金受給額は、1927年4月1日生まれの人の約75%です。

3. 厚生年金の金額は年代で異なる

老齢厚生年金受給権者の平均年金月額(老齢基礎年金を含む)は60歳代と70歳代が14万円台、80歳代と90歳代が16万円前後で、年代が高くなるほど年金受給額は高い状況です。

原因は、老齢厚生年金の受給額(報酬比例部分)の計算で使用する乗率が引き下げられたからです。

少子高齢化が進む中で今後乗率がアップすることは考えにくく、平均標準報酬額も急には高められないため、厚生年金受給額を増やしたい人は、できるだけ厚生年金に長く加入(仕事を継続)することを検討しましょう。

参考資料

西岡 秀泰