退職金の額は、個人の勤続年数や退職理由、雇用形態など、さまざまな要因によって大きく異なります。キャリアの多様化に伴い、転職を選択する人が増える傾向にあり、複数回にわたって退職金を受け取る人もいるかもしれません。

その中でも、給与体系や退職金額が比較的安定しているという印象を持たれやすいのが公務員です。「国家公務員は、勤続年数に応じて約2000万円程度の退職金が支給される」といった話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、一律に高額な退職金が支給されるわけではありません。たとえば、元公務員である筆者も、勤続約6年半で受け取った退職金は、世間で言われるイメージに比べ「思ったより少なかった」と感じています。

はたして、本当に国家公務員は2000万円も退職金を受け取れるのでしょうか。この記事では、国家公務員の退職金額を、勤続年数ごとに比較します。

1. 国家公務員、「退職金2000万円」超えるのはどんな場合?

国家公務員が2000万円の退職金を受け取る可能性は十分考えられます。ただし、条件は限られます。

退職金が2000万円を超えるのは「定年退職」や「早期退職」の場合です。

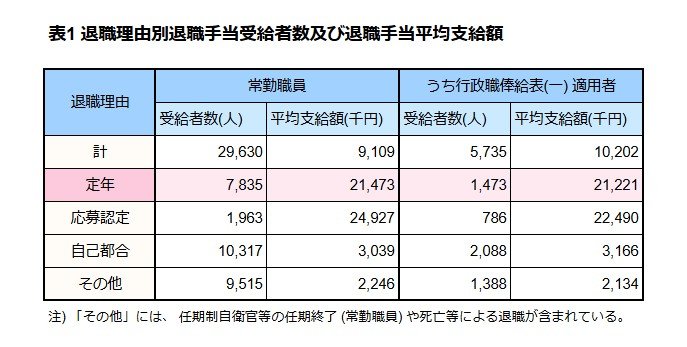

常勤職員

- 平均支給額:910万9000円

- 定年退職:2147万3000円

- 応募認定退職:2492万7000円

- 自己都合:303万9000円

- その他:224万6000円

うち行政職俸給表(一)適用者

- 平均支給額:1020万2000円

- 定年退職:2122万1000円

- 応募認定退職:2249万円

- 自己都合:316万6000円

- その他:213万4000円

※行政職俸給表(一):ほかの俸給表の適用を受けないすべての職員。

退職金が2000万円を超えているのは、定年退職と、早期退職募集制度にもとづく応募認定退職の2つです。それ以外の理由による退職は200〜300万円程度と、定年退職や早期退職よりもはるかに低い数字になっています。そのため、国家公務員誰もが退職金2000万円を受け取れるわけではない点には、注意が必要です。

次章では、退職金額を勤続年数別で比較してみましょう。

2. 【退職金の一覧表】勤続年数によって「いくら変わる?」

退職金額は、勤続年数によっても大きな差があります。退職者全員の平均と、定年退職者で、勤続年数ごとの退職金の平均支給額を見てみましょう。

合計

- 5年未満:77万3000円

- 5年~9年:122万7000円

- 10年~14年:318万円

- 15年~19年:576万円

- 20年~24年:1087万4000円

- 25年~29年:1612万5000円

- 30年~34年:2072万円

- 35年~39年:2479万2000円

- 40年以上:2340万3000円

定年退職

- 5年未満:246万6000円

- 5年~9年:492万6000円

- 10年~14年:854万9000円

- 15年~19年:1184万7000円

- 20年~24年:1257万5000円

- 25年~29年:1599万3000円

- 30年~34年:2001万7000円

- 35年~39年:2389万3000円

- 40年以上:2311万6000円

勤続年数が増えるほど、退職金は増加していく形です。

退職者全員の平均額を見てみると、5年未満は約77万円と100万円に満たない金額です。一方、40年以上となれば約2300万円、35〜39年では約2500万円と、5年未満の数字を大きく上回る金額の退職金を得られます。

定年退職の場合は、勤続30年ほどで2000万円を突破し、40年以上勤めた場合は2300万円もの退職金を得られます。勤続年数5年未満の退職金額の平均と40年以上の平均額を比較すると、約9倍もの差があります。

退職理由だけでなく勤続年数も「退職金2000万円」を受け取るための重要な要素のひとつといえるでしょう。

次章では、国家公務員の退職金のしくみを解説します。

3. 国家公務員、退職金のしくみ

国家公務員の退職金は、なぜ勤続年数や退職理由によって、ここまで差が生まれるのでしょうか。これは、国家公務員の退職金の算出の仕方が要因と考えられます。

国家公務員の退職金は、以下のように計算します。

- 退職金額=基本額(退職日の俸給月額 × 支給割合)+ 調整額

退職日時点の俸給月額に所定の支給割合を掛け、在職期間中の貢献度に応じた加算額である「調整額」を足して、退職金額を算出する仕組みです。

支給割合は、勤続年数や退職理由ごとに異なります。定年や応募認定での退職のほうが、自己都合退職よりも割合が高くなります。また、勤続年数が長いほど割合は高くなります。

加えて、国家公務員の基本給は、基本的に長く勤めるほど高くなる仕組みです。よって、長く勤めるほど、基本給も支給割合も上昇し、退職金額が増えていくのです。

次章では、国家公務員の退職金を民間企業と比較してみましょう。

4. 国家公務員、民間企業と比べて退職金が「高すぎる」説は本当?

国家公務員の退職金の高さに驚いた人もいるでしょう。しかし、本当に国家公務員の退職金が高いのかは、民間企業と比較してみなければわかりません。国家公務員と、民間企業の退職金額を比較してみましょう。

厚生労働省の「令和5年賃金事情等総合調査」によれば、民間企業において、入社以降同じ企業で定年退職するまで勤務し続けたことを指す「満勤勤続」による退職金額は、以下のとおりでした。

- 大学卒:2105万5000円

- 高校卒:1941万5000円

国家公務員の定年退職者の退職金額(平均)が2147万3000円ですから、国家公務員のほうが平均額こそ上回っていますが、決して差が大きいわけではありません。むしろ、民間企業の水準に準拠した金額になっているといえるでしょう。

5. まとめにかえて

国家公務員の退職金は、勤続年数が長い状態での定年退職や早期退職制度を活用した退職の場合、2000万円以上の金額を受け取れます。一方、自己都合での退職や早い段階での転職をした人は、数十万〜数百万円程度の退職金にとどまります。

勤続年数や退職理由によって、国家公務員の退職金は大きく変わります。民間水準にも準拠した金額となっており、公務員だけが一概に高いとはいいきれないでしょう。

参考資料

石上 ユウキ