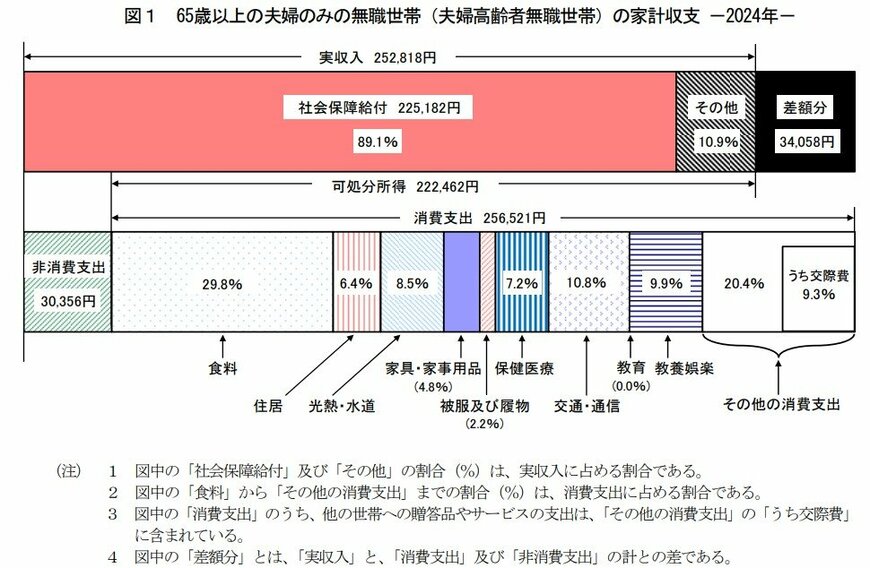

4. 年金暮らしのリアルな家計収支:「65歳以上・無職世帯」の場合

総務省統計局が公表した『家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要』を基に、65歳以上の無職世帯における1ヶ月の家計収支の実態を確認します。

4.1 夫婦のみの無職世帯(65歳以上)の家計収支

毎月の実収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

毎月の支出:28万6877円

■うち消費支出(生活費):25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

毎月の家計収支の結果

- ▲3万4058円の赤字

総務省統計局『家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要』によると、夫婦のみの世帯では、1ヶ月の実収入25万2818円に対して支出の合計が28万6877円となり、結果として毎月3万4058円の赤字となっています。

4.2 単身の無職世帯(65歳以上)の家計収支

毎月の実収入:13万4116円

■うち社会保障給付(主に年金):12万1629円

毎月の支出:16万1933円

■うち消費支出:14万9286円

- 食料:4万2085円

- 住居:1万2693円

- 光熱・水道:1万4490円

- 家具・家事用品:6596円

- 被服及び履物:3385円

- 保健医療:8640円

- 交通・通信:1万4935円

- 教育:15円

- 教養娯楽:1万5492円

- その他の消費支出:3万956円

- うち諸雑費:1万3409円

- うち交際費:1万6460円

- うち仕送り金:1059円

■うち非消費支出:1万2647円

- 直接税:6585円

- 社会保険料:6001円

毎月の家計収支の結果

- ▲2万7817円の赤字

総務省統計局『家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要』によると、単身世帯の場合、1ヶ月の実収入13万4116円に対して支出の合計は16万1933円で、毎月2万7817円が不足する計算です。

5. 国民年金の受給額を増やす「付加年金」という選択肢

これまでのデータで見たように、国民年金のみを受給する場合の金額は、厚生年金と比べると少額になる傾向があります。働き方が多様化する現代では、フリーランスや自営業など厚生年金に加入しない働き方を選ぶ人も増えています。

そこで、国民年金の受給額を増やすための一つの方法として、比較的始めやすい「付加保険料の納付」という制度をご紹介します。

5.1 付加保険料の納付制度について

この制度は、定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に、月額400円の「付加保険料」を上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やせる仕組みです。

付加保険料を納付できる対象者

- 国民年金第1号被保険者

- 65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納付できないケース

- 国民年金保険料の納付が免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例)

- 国民年金基金に加入している方

個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入できますが、iDeCoの掛金によっては併用できない場合もあります。

40年間、付加保険料を納付した場合のシミュレーション

65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料を納付した月数」で計算されます。仮に20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納め続けた場合を考えてみましょう。

- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480ヶ月)

- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480ヶ月)

年間の年金受給額に9万6000円が加算されます。40年間で納付した保険料の総額は19万2000円ですので、受給開始から2年で元が取れる計算です。

会社員として厚生年金に加入しながら副業をしている場合などを除き、20歳から60歳までの自営業者やフリーランスの方は国民年金の加入対象となります。

6. まとめ

本記事では、公的年金の基本的な仕組みから2025年度の具体的な金額、そして年金生活者の家計実態までをデータに基づいて見てきました。

平均受給額や家計収支のデータからは、公的年金が老後の生活を支える重要な柱である一方、それだけでゆとりある生活を送ることは簡単ではないという現実も見えてきます。

特に現役世代である40歳代、50歳代の方々にとっては、ご自身の将来を考える上で重要な示唆となったのではないでしょうか。

公的年金の現状を正しく理解した上で、iDeCoや2024年から始まった新NISAなどを活用した資産形成を検討することも、これからの時代には必要かもしれません。

まずは「ねんきんネット」などでご自身の年金見込額を確認し、具体的なライフプランを立てる第一歩としてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」

安達 さやか