4. データで見る高齢者世帯の平均所得と収入構成

次に、厚生労働省の『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』から、高齢者世帯の平均的な所得額と、その内訳について見ていきましょう。高齢者世帯とは、65歳以上の人のみで構成されるか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯を指します。

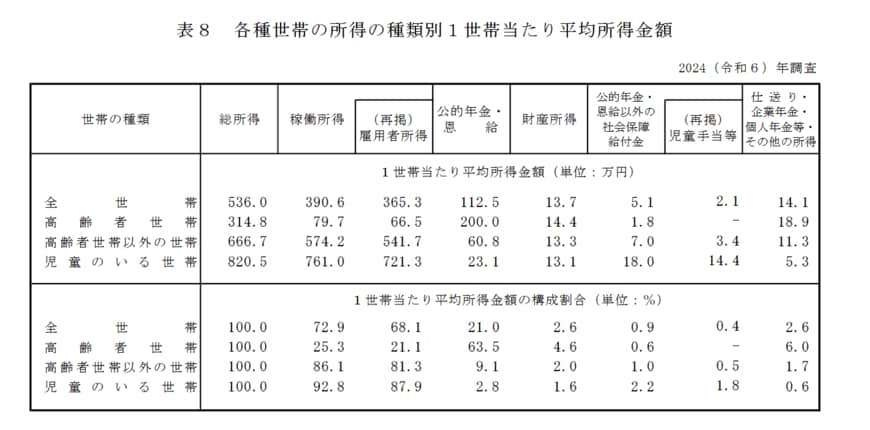

4.1 高齢者世帯の平均所得金額の内訳

総所得:314万8000円 (100.0%)

(カッコ内は総所得に占める割合)

- 稼働所得:79万7000円(25.3%)

- うち雇用者所得:66万5000円(21.1%)

- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)

- 財産所得:14万4000円(4.6%)

- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円(0.6%)

- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)

高齢者世帯の平均総所得は年間314万8000円で、月額に換算すると約26万円です。所得の主な構成を見ると、「公的年金・恩給」が月額約16万6000円と全体の3分の2を占め、次いで「雇用者所得」が月額約5万5000円で約2割となっています。雇用者所得とは、世帯員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の合計額(税金や社会保険料を含む)です。

このデータからは、多くの高齢者世帯が公的年金を生活の基盤としつつ、就労による収入で家計を補っている実態がうかがえます。

5. 収入が公的年金のみの高齢者世帯はどのくらいの割合?

同じく厚生労働省『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』を基に、高齢者世帯の収入源の実態をさらに詳しく見ていきます。

高齢者世帯全体の所得構成を見ると、「公的年金・恩給」が63.5%を占めていますが、これはあくまで平均値です。調査では、「公的年金・恩給」を受給している世帯のうち、収入のすべてが年金である世帯が43.4%にのぼることも明らかになっています。

5.1 総所得に占める公的年金・恩給の割合別の世帯数

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このように、高齢者世帯全体で見ると就労収入なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に限定すると、半数近くが公的年金からの収入のみで生活しているという実態が浮き彫りになります。

6. まとめ

この記事では、公的年金の仕組みや2025年度の年金額、そして実際の受給額に見られる個人差について解説しました。

厚生年金や国民年金の平均額、また高齢者世帯の所得データを見ると、公的年金が老後の生活の大きな柱である一方、それだけでは十分な生活費をまかなうのが難しいケースも想定されます。

将来への備えとして、iDeCoや新NISAといった制度を活用し、計画的に資産形成を進めることも選択肢の一つとなるでしょう。

まずはご自身の年金が将来いくらもらえるのか、「ねんきんネット」などで具体的な見込額を確認してみてはいかがでしょうか。

40代、50代のうちから具体的な数字を把握し、早めに老後資金の計画を立てることが、安心してセカンドライフを迎えるための第一歩となります。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

安達 さやか