3. 平均的な国民年金・厚生年金の受給額はいくら?

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、65歳以上の各年齢における平均年金月額は、国民年金のみを受け取る場合で5万円台、厚生年金(国民年金部分を含む)を受け取る場合で14万円台~16万円台です。

ただし上記はあくまで各年齢における平均です。実際に受け取る金額は、現役時代の働き方や年金の加入状況によって一人ひとり異なります。

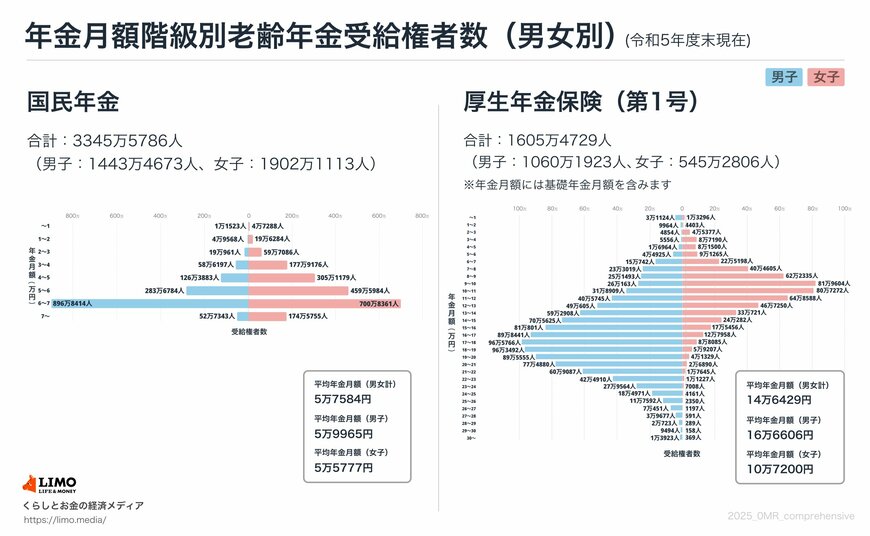

そこで次に、60歳から90歳以上までの全受給権者に範囲を広げ、グラフを交えて平均年金月額や男女差・個人差を見ていきます。

3.1 国民年金・厚生年金「みんなの平均月額&個人差」

国民年金(老齢基礎年金)

- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円

- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円

- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金(国民年金部分を含む)

- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円

- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円

- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

平均年金月額は、国民年金のみを受給する場合は男女ともに5万円台です。厚生年金を上乗せで受給する場合は男性16万円台、女性10万円台と、男女差があります。

老後の年金見込み額は、世帯単位でも把握しておくことが大切です。「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用しましょう。

年金収入だけでは家計が赤字となる世帯も少なくありません。この不足分を貯蓄の取り崩しだけで補うのではなく、健康なうちは働き続けることで収入を得たいと考える人も増えています。

4. みんなの年金制度、これからどう変わる?

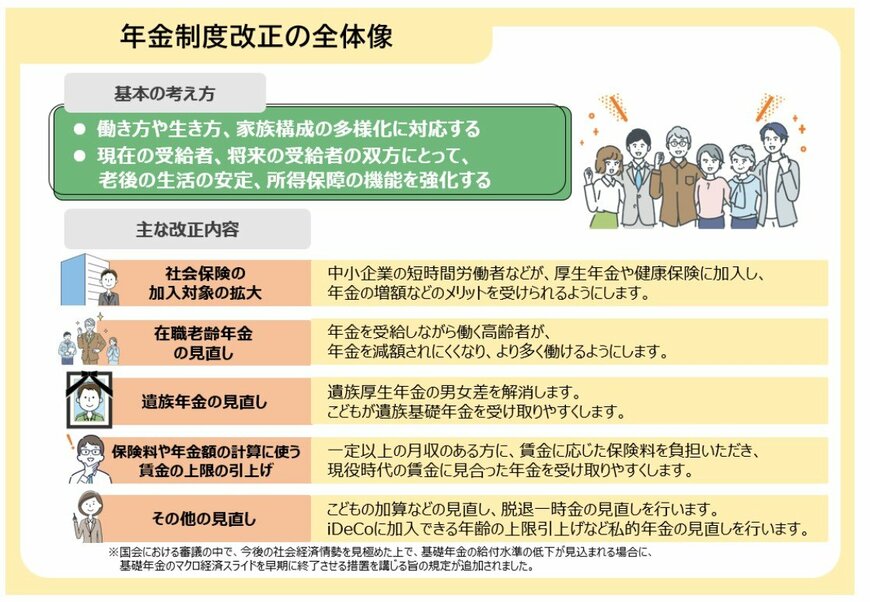

2025年6月13日、年金制度改正法が成立しました。働き方や家族構成などの多様化に合わせた年金制度の整備、私的年金制度の拡充などにより、老後の暮らしの安定や、所得保障機能の強化に繋げていくことが主な狙いです。

今回の改正の主な見直しポイントを整理していきましょう。

4.1 年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》

社会保険の加入対象の拡大

- 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し(年収「106万円の壁」撤廃へ)

在職老齢年金の見直し

- 支給停止調整額「月62万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)

遺族年金の見直し

- 遺族厚生年金の男女差を解消

- 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

- 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ

私的年金制度

- iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)

- 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)

- 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)

こうした内容からも、公的年金制度は現役世代の働き方やライフプランと深い関わりを持っていることが分かります。

5. みんなの年金制度、現役時代の働き方やライフプランと深く関わる

今回の家計調査から、公的年金に頼る65歳以上の無職夫婦世帯は、毎月3万円以上の赤字を貯蓄を取り崩して補填しているという厳しい現実が明らかになりました。しかし、その裏側で、平均貯蓄額は5年間で2560万円へと増加し、シニア層の老後資産に対する意識が大きく変化していることが読み取れます。

特に注目すべきは、資産の内訳の変化です。超低金利で固定する魅力が薄れた定期預金から、流動性の高い普通預金へ、そしてインフレに備えて資産寿命を延ばすために有価証券(投資)への資金移動が進んでいます。この動きは、単に貯蓄するだけでなく「賢く育て、活用する」視点を持つ人が増えていること、つまり「貯蓄から投資へ」の流れがシニア層にも浸透している証拠と言えるでしょう。

2025年の年金改正でも、在職老齢年金の大幅緩和など、高齢期の「働く」を後押しする動きが見られ、年金収入の不足分を「貯蓄の取り崩し」だけでなく「就労による収入」で補う選択肢も広がっています。年金制度は現役時代の働き方やライフプランと深く関わっており、まずはご自身の年金見込み額を把握することが大切です。

参考資料

- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

筒井 亮鳳