電力制御などに用いられるパワーデバイスの分野では、既存のシリコンが物性限界を迎えようとするなか、SiC(シリコンカーバイド)やGaN(窒化ガリウム)など次世代パワーデバイス材料の開発が活発化している。すでにSiCは太陽光発電用インバーターやサーバー用途、さらには電鉄用途や本命ともいえる車載分野でも徐々に採用実績が出てきた。

ただ、今後の本格普及段階を前に、やはり当初からの課題である「コストダウン」については根本的な解決に至っていない。今後の量産効果を考慮しても、シリコンとの差は埋めがたいものがありそうだ。こうしたなかで、安価かつ高性能な次世代のワイドバンドギャップ(WBG)材料として注目を集めているのが、酸化ガリウムである。

高い性能とシリコン並みの低コスト化に期待

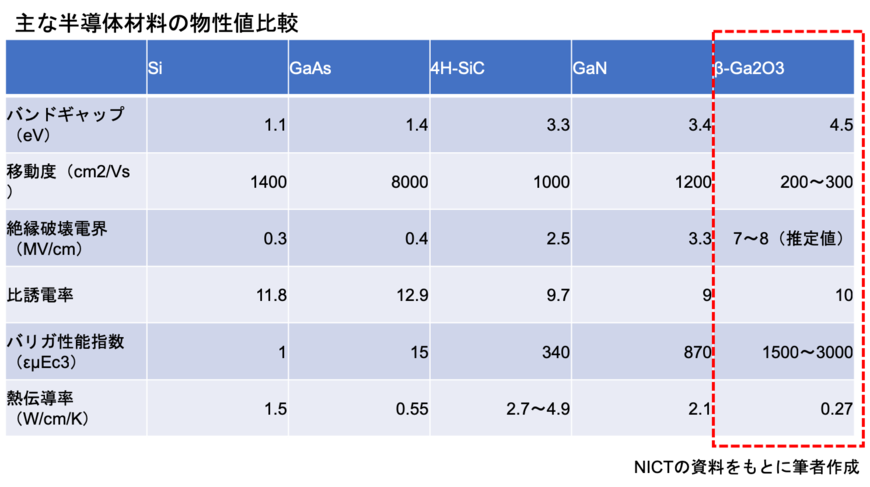

酸化ガリウムはバンドギャップ性能が4.5~5.3eVと、シリコンはもとより、SiCやGaNよりも高い性能を有する。特にパワーデバイスへの応用で重要な絶縁破壊電界やバリガ性能指数は他の材料を大きく上回る特性を示しており(表参照)、次々世代のパワーデバイス材料として、数年前から注目を集めている。

そして、この物性と並んで酸化ガリウムが大きな注目を集めている理由が、シリコン並みのコストを実現できそうな点だ。酸化ガリウムは5つの結晶構造を持つ結晶多形の酸化物材料であるが、このうち、αコランダム構造は異種基板に酸化ガリウムを薄膜エピタキシャル成長するデバイス作製が一般的。同構造を採用する京都大学発ベンチャーのFLOSFIAは下地基板に安価なサファイア基板を採用しており、低コストを武器の1つとする。

βガリア構造は単結晶基板を作製でき、しかも、低コストな融液成長法を採用できる。SiCは現在、昇華法と呼ばれる気相成長法を用いて結晶成長を行っているが、粉末を気化させて結晶化させるため成長効率が悪い。さらにSiCは材料として非常に固い難削材料であるため、加工コストも大きな負担となっている。

これに対し、酸化ガリウムは半導体材料としては一般的な硬さであり、シリコンウエハーで用いるような加工装置を使うことができる。低コストな結晶成長により、酸化ガリウム結晶およびデバイスを手がけるノベルクリスタルテクノロジー(NCT)では、2019年中にSiCよりも安い価格水準にできるとしている。今後量産効果やさらなる工程改善が進めば、将来的にはSiCの3分の1以下に引き下げられると自信を見せる。

30年にGaNを上回る1450億円規模へ

パワーデバイスを採用する顧客の間でも、酸化ガリウムに対する注目度は増している。背景には、「SiCは今後どれだけ量産効果が進んでも、採算性の確保が容易ではない」(情報通信研究機構の東脇正高氏)といった判断が働いているからだという。特に車載分野では今後、EVをはじめとする電動車両が中心的存在となるなか、車両価格の低減は生き残りを図るうえで欠かせない要素となっている。

こうしたなかで、車載顧客のなかでは「SiCには全幅の信頼は寄せられない」との考えも芽生えているという。当面はSiCの開発を最優先に進めるものの、将来的には酸化ガリウムへのシフトも視野に、様々な選択肢を持っておきたいという心理が見て取れる。

富士経済が18年3月にまとめた、次世代パワーデバイスに関する市場予測によれば、2030年段階での酸化ガリウムパワーデバイスの市場規模は1450億円。SiCの2270億円には及ばないものの、GaNの1300億円を超える規模になると予測しており、そのポテンシャルを高く評価している。

米国でも開発活発化

実際に17~18年にかけて、酸化ガリウムを手がけるベンチャー企業への出資が相次いでいる。先述のFLOSFIAに対してはデンソーが出資を行っているほか、タムラ製作所のカーブアウトベンチャーであるNCTにはAGCが出資。さらに同社に対しては、複数の大手企業が出資、あるいはNDAを結んだ共同開発を進めている。

酸化ガリウムの開発が盛り上がっているのは日本だけではない。米国でも大学や研究機関が続々とプロジェクトを立ち上げて、開発体制を強化しているほか、ノースロップ・グラマン子会社のSynoptics(シノプティクス)も単結晶酸化ガリウム基板の販売をスタートさせている。

とはいえ、まだまだ酸化ガリウムの歴史は浅い。東脇氏も「SiCと酸化ガリウムの完成度は雲泥の差がある」と認めており、いわば産まれたばかりの赤子の状態。すでにGaNパワーデバイスでは実用化されているノーマリー・オフ動作に対しては試行錯誤の段階であるほか、実際のデバイスにする際に必要なパッケージ材料の選定など組立工程で課題を残す。

電子デバイス産業新聞 副編集長 稲葉 雅巳