3月18日に厚生労働省が公表した「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、2024年の平均月給は33万400円で過去最高となっています。

一方で、毎月の給与明細を眺めていると税金や保険料の負担が多いな…と感じる方も多いかもしれません。

現役世代の人々が支払う保険料は、現在のシニア世代に年金を支給するための財源に充てられています。少子高齢化が進む日本では、現役世代が年金を受け取る頃に現在と同水準の年金が受給できるとは限りません。

そのため、年金以外の老後資金を現役のうちから備えておく必要があります。

今回は70歳代のおひとりさま世帯に焦点をあてて、貯蓄額や年金などの老後のお金事情を確認していきたいと思います。

1. おひとりさまシニア世帯が年々「増加傾向」に

まずは高齢者世帯の構造について確認しましょう。

厚生労働省の「2023年 国民生活基礎調査の概況」によれば、65歳以上の高齢者がいる世帯は、全世帯の50.6%にあたる2695万1000世帯となっています。

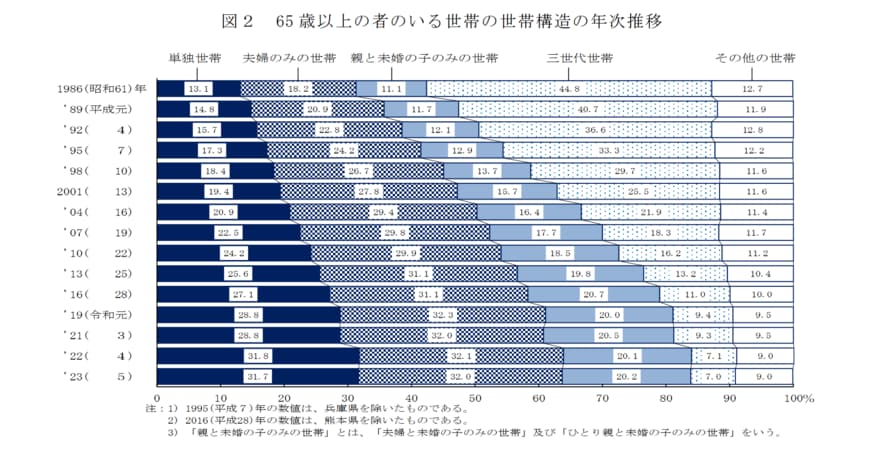

次に、65歳以上の世帯構造についても見てみましょう。

1.1 65歳以上の「世帯構造」はどうなっている?

- 夫婦のみの世帯: 863万5000世帯(65歳以上の者のいる世帯の32.0%)

- 単独世帯:855万3000世帯(同31.7%)

- 親と未婚の子のみの世帯:543万2000世帯(同20.2%)

現代の高齢者世帯構造を見ると、「夫婦のみの世帯」と「単独世帯」がそれぞれ約3割を占めています。

特に「単独世帯」は2001年の19.4%から増加しており、現在では大きな割合を占めています。

一方で、2001年に27.8%だった「夫婦のみの世帯」も増加しているものの、単独世帯ほどの伸びは見られません。

反対に、大きく減少しているのが「三世代世帯」です。

このような変化を踏まえ、高齢者が一人で生活するケースが増えているため、今後の生活に備える重要性が高まっています。