厚生労働省「令和7年度の年金額の改定について」によると、今年度から年金が1.9%の増額となることが発表されています。

筆者は個人向け資産運用アドバイザーとして活動していますが、お客様からよくいただくのが「将来、本当に年金はもらえるのか?」という不安の声。ただ、金額だけ見ると、年金は少し増額となったのが現状です。

そこでこの記事では、実際にどの程度の年金が受け取れるのかを詳しく解説しています。

将来の生活設計に役立てるためにも、ぜひ最後までチェックしてみてください。

1. 公的年金(厚生年金と国民年金)の仕組みは?特徴をおさらい

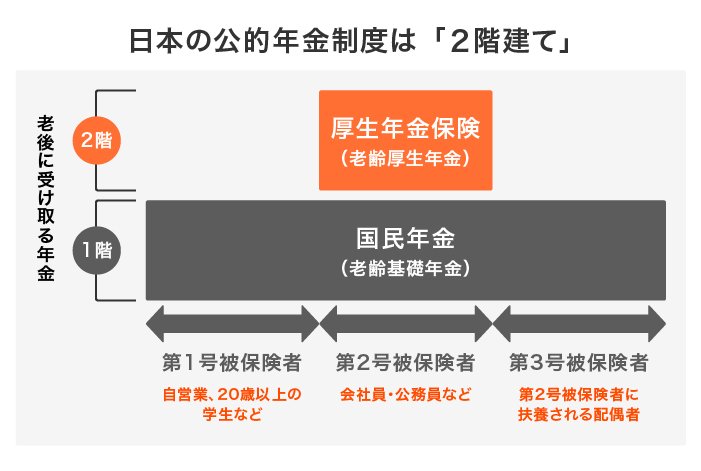

日本の年金制度は、国民年金と厚生年金の2つで成り立っており、これらは「2階建て構造」となっています。

1.1 1階部分:国民年金の特徴をおさらい

日本に住む20歳から60歳までの全ての人が対象となっているのが、国民年金です。

保険料は収入に関わらず一律で、全員が同じ金額を支払います。

もし40年間(480ヵ月)欠かさずに保険料を納めれば、満額の年金を受け取ることができますが、納め忘れや免除期間がある場合、その期間分は年金額が減額されることに注意が必要です。

1.2 2階部分:厚生年金の特徴をおさらい

厚生年金は、主に会社員や公務員の方を対象にした年金制度で、パートタイマーでも特定の条件を満たせば加入できます。

この年金の特徴は、収入に基づいて保険料が決まる点です。

つまり、より多くの収入を得ている人は、その分多くの保険料を支払うことになります。

そのため、厚生年金の受給額は加入期間や収入に応じて大きく異なります。

なお、近年では、より充実した老後を迎えるために「個人年金保険」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの私的年金(3階部分)を併用して準備する人が増えています。

次に、実際の公的年金の平均受給額を見ていき、将来の年金額がどれくらいになるかの参考にしてみましょう。