6月14日(金)は年金支給日です。

年金受給額は、現役世代の賃金や物価変動をもとに調整され、2024年度の年金額は前年度比2.7%アップとなりました。

少子高齢化が進むことで現役世代の負担が増え、年金制度の維持が不安視されたことから2004年からは「マクロ経済スライド」が導入されています。

マクロ経済スライドとは、人口の増減や消費者物価指数などから「スライド調整率」を算出し、それにあわせて年金の給付額を調整する仕組みです。

この調整によって毎年年金額が改定されることとなっています。

今回は2023年12月に厚生労働省から公表された「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、厚生年金と国民年金の平均受給額を確認していきましょう。

1. 「厚生年金」「国民年金」の仕組み

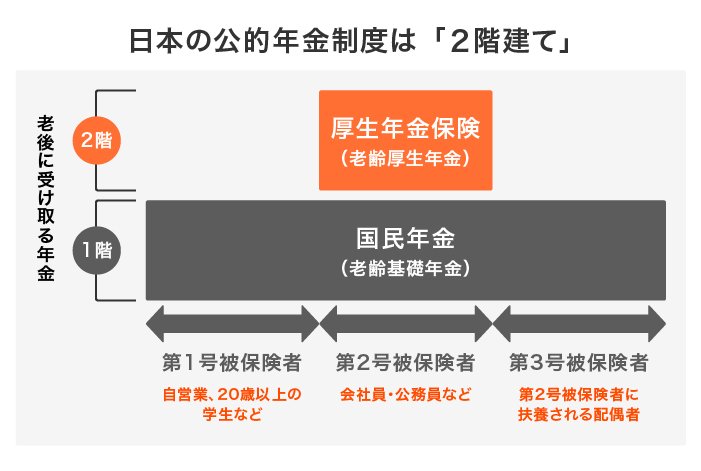

まずは、公的年金の基本をおさえておきましょう。

【写真全11枚中1枚目】日本の年金制度のしくみ。以降では60歳代~90歳以上まで1歳刻みで年金の平均受給額を紹介1/11

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」等を参考にLIMO編集部作成

1.1 国民年金(1階部分:基礎年金)

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律

- 納付した期間に応じて将来もらえる年金額が決まる

1.2 厚生年金(2階部分)

- 公務員やサラリーマンなどが加入する

- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる年金額が決まる

日本の公的年金は厚生年金と国民年金の2種類があります。

加入期間や給与によって受給額は異なるため、平均額はあくまで目安となります。

自分の受給額を具体的に知りたい場合は「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を利用するとよいでしょう。

なお、年金を受給している人には「年金振込通知書」が発送されていますので、忘れずに確認するようにしておきましょう。

次章では、60歳代~90歳以上までの公的年金の平均受給額を一覧表で確認してみましょう。