1. 厚生年金の受給資格は3つ

厚生年金の受給資格には、大きく3つの要素があります。ここでは老後に受け取る「老齢厚生年金」の受給資格を見ていきましょう。

- 厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある

- 国民年金保険料の納付期間が10年以上ある

- 原則65歳に到達している

まず、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが条件になります。具体的には公務員や会社員として就職し、1ヵ月でも厚生年金保険料を納めていればOKです。

次の「国民年金保険料の納付期間が10年以上ある」という条件を説明する前に、まずは日本の年金制度のしくみをおさらいしましょう。

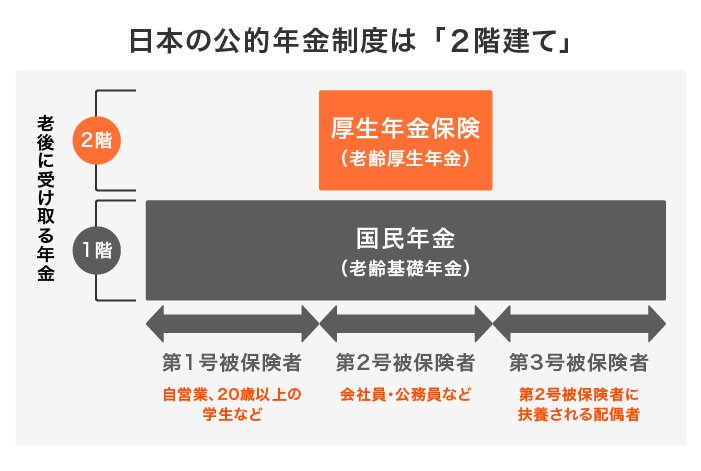

日本の年金制度は2階建て構造となっており、1階の国民年金には日本に住む20~60歳のすべての人が加入します。

一部の人が上乗せして加入できるのが、2階に位置する厚生年金保険というわけです。

将来「老齢厚生年金」の受給資格を得るには、1階である国民年金の受給資格を無視できません。国民年金を含む形で厚生年金が支給されるからです。

この国民年金の受給資格というのが、「国民年金保険料の納付期間が10年以上ある」になります。以前は25年必要でしたが、これが10年に短縮された形です。

より受給のハードルが下がったと言えるでしょう。

3つ目の条件は、65歳に達することです。例えば58歳で早期退職をしても、厚生年金の受給資格は発生しません。ただし、「繰上げ受給」や「特別支給の老齢厚生年金」などで60歳から受給できるケースもあります。

ここからは厚生年金の受給資格として、よく疑問の声が上がるポイントについて解説します。